【側記】2025花蓮短片創作獎「青少年評審團」第一堂課-林木材|寬廣的影像世界

日期|2025.08.11(一)

主講|林木材

文字|廖翊晴 攝影|花蓮影視基地

|從觀影到思考,培養評審的電影敏感度

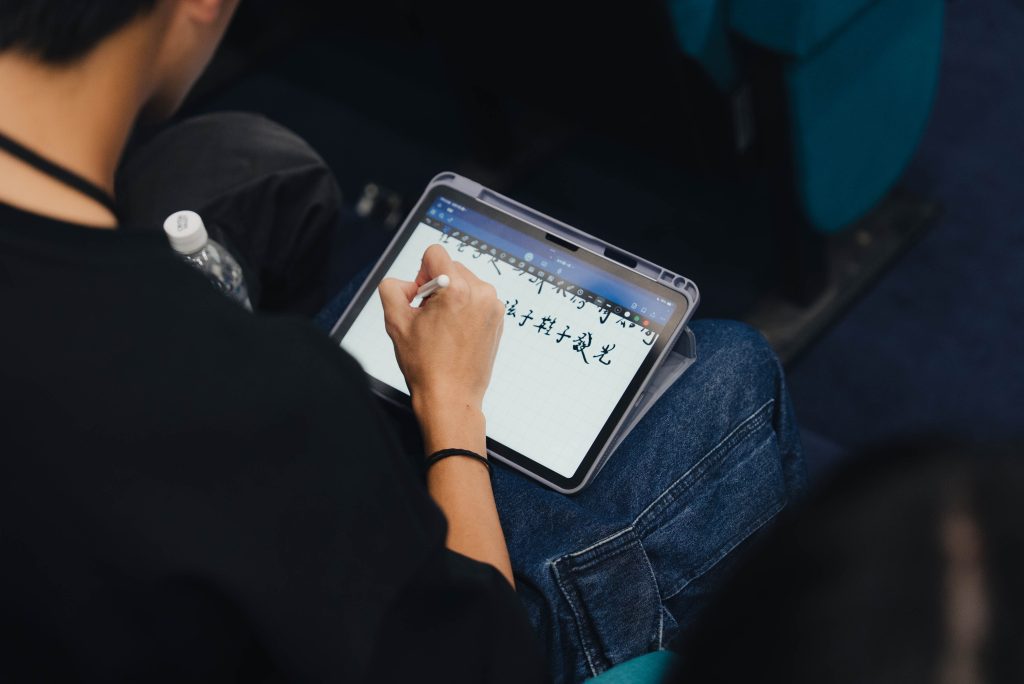

2025年夏末,由花蓮短片創作獎舉辦的青少年評審團聚集於花蓮鐵道電影院,這群年輕學子將踏入電影思考的方法訓練。第一堂課程旨在透過「主客關鍵字評論法」培養評審對影像的敏銳度,讓青少年不只是看懂畫面,而是用清楚詞彙抓住電影核心,思考自己該怎麼看影像、影像的元素與特性為何,講師林木材選擇對學員們拋出兩個問題:「什麼是電影?你看到的是什麼?」藉此開啟主客關鍵字的思辨。

在簡單的自我介紹後,學員們各自分享最近看過的電影與觀影地點,有人提到動畫、動作片;也有人喜歡小型影展作品。講師歸納大家的回應後,帶出不同的觀影切入點——劇情、音樂、構圖、角色妝造、導演觀點等,都可以是觀影的關注面向。於現今短影音盛行的時代,林木材也開啟了「短影音算不算電影?」的討論,部份學員認為其缺乏完整故事結構、僅為流量服務,這項頗具爭議的話題其實觸發大家思考未來影像發展的可能性,挖掘更多屬於新世代的創意。

進入核心練習前,林木材帶領學員了解電影的起源、動畫的手法、各類型的片子等,才正式進入後半段的課程。講師首先解釋主觀關鍵字與客觀關鍵字的差異,前者為觀者的感受與評價;後者則是可被多數人共識的具體元素,透過明確的界定和區分,便於評審在討論時清楚表達感受來源,避免流於籠統的好壞評斷。

|關鍵字評論訓練:觀摩各類型短片,拆解元素並延伸視野

- 《馬德里獨白》:畫面由城市街景與滑鼠點擊聲組成,搭配快速的西班牙語旁白,學員列出客觀關鍵字如「無配樂」、「第一人稱敘事」、「畫素不夠好」;主觀關鍵字則有「孤僻」、「接地氣」、「像大學報告」等。講師總結時提醒學員們:主觀感受往往來自於客觀元素的組合。

- 《萬蟲之聲,繁星之光》:由一卷膠卷在福島核電廠附近過夜後的影像組成,全片閃爍著光點與抽象色塊,並且伴隨蟲鳴聲。大家觀察到「畫質顆粒粗」、「藍色光點」、「縮時攝影」等客觀關鍵字;也有學員表示主觀感受是「看不懂」、「抽象畫」、「像老家會聽到的蚊子聲」。講師分享這類實驗性作品的意義可能在於製作過程本身,而非傳統敘事。

- 《餘光》:以夜市為背景,聚焦在母親、父親與小孩之間的互動。客觀關鍵字包括「台語對話」、「場景在夜市」、「光線對比明顯」;主觀關鍵字則有「小孩是夫妻關係中的一盞明燈」、「媽媽情緒壓抑」、「有生活感」等。學員之間的討論延伸到光線運用與片名的關聯,思索導演渴望傳達給觀眾的寓意。

- 《熱帶複眼》:以逐格動畫呈現東南亞民間故事〈鼠鹿過河〉,結合台灣紙紮技術與多重視角。學員指出「蒼蠅視角」、「紅綠對比」、「民俗音樂」等客觀關鍵字;主觀關鍵字則有「像舞龍舞獅」、「象徵文化交織」、「有輪迴意涵」等。討論中也觸及導演如何透過素材與視覺效果傳達文化流動與共通性。

- 《回程列車》:由講師引導學員從「形式」與「內容」兩方面切入分析該片。形式由眾人討論出影片是透過看圖說故事的方式,結合大量照片與繪畫,輔以手寫文字講述,同一張照片多次出現、埋下伏筆,使結構既有敘事性,也保留觀者自行連結的空間;內容則為故事交織出的兩條時間線:爺爺故事線從日記與口述回憶出發,回顧他在1947年二二八事件後離鄉的經歷;而作者故事線則是導演以藝術計畫的方式,重走爺爺的路,親身體驗離鄉背井的感受,旅途的偶發事件也被轉化成驚喜或魔幻時刻的素材。全片的核心意象為「回家」,卻使用法語旁白——一種他者的語言——講述,讓返鄉的概念多了一層距離感與詮釋的模糊性。

課程尾聲,林木材強調作為評審,學員們必須思考且清楚地表述觀點,然而觀點沒有對錯,但重要的是需要讓他人理解你的依據。第一堂課透過主客關鍵字的練習,影像不再只是被動的視聽享受,而是可以被細細拆解、深入討論的寬廣世界。