文字、攝影|蕭之榕

鐵電知識+

你可以想像嗎?臺灣曾有個屬於「臺語片」的黃金年代。在1955至1981年間,共產出了一千多部臺語片,相較於現今的的國片產量,可說是相當繁盛。當時的臺語片,如同好萊塢電影般,專指不管時空背景設定為何,就算情景講述的是歐洲、上海,全片仍使用臺語的電影。當時的臺語片類型多元且新穎,如以歌曲為原型的《雨夜花》、女間諜片《天字第一號》、荒誕幽默的《王哥柳哥遊台灣》、歌仔戲電影《薛平貴與王寶釧》等,締造了無數廣為人知、家喻戶曉的通俗好片。

講座主持人 | 鄧靜儀 製片人、鏡象電影共同創辦人

講座主持人 | 鄧靜儀 製片人、鏡象電影共同創辦人

與談人 | 蘇福裕 金馬電影學院統籌、林亞佑 《隨片登台》導演

向時代致敬:回望與再造 淺談臺語片的繁華年代

回望過去歷史,方能理解現今並遙想未來。五月初花蓮鐵道電影院甫開始常態營運,以臺語片為母題,邀請製片人鄧靜儀發想,舉辦了臺語片專題講座。去年公視和國家電影及視聽文化中心合作企劃,與金馬電影學院的幾位新銳電影創作者,以修復後的臺語老電影為元素,在短時間內腦力激盪改編劇本,重新延伸創作了《4X相識》短片集。

講座特別邀請《4X相識》短片集製作統籌蘇福裕,以及《隨片登台》導演林亞佑與談,並選映短片集裡的《隨片登台》、《燒肉粽2019》兩部片,除了與民眾談談臺語片年代的繁華,也從作品裡看青年導演如何與舊時代電影對話的創作歷程。

揭露社會狀態 電影是觀察世界的眼睛

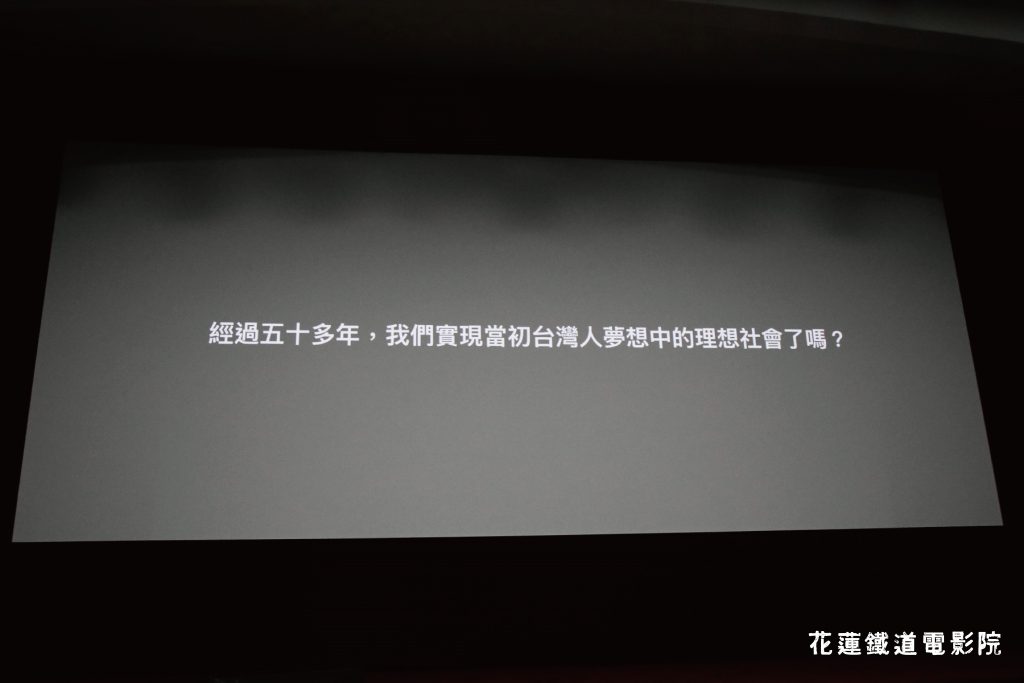

講座的開端,製片人鄧靜儀向大家介紹過去臺語片的年代背景,並拋出一個看似嚴肅的問題:「經過五十多年,我們實現當初台灣人夢想中的理想社會了嗎?」

鄧靜儀分享,電影會反映當時人們的社會氛圍以及夢想,例如臺語片時常出現車站元素,講述從南部上臺北打拼工作的年輕人,又或者是在家庭、愛情中悲苦的女性角色等,從看臺語片就可以觀察到當時社會的性別差距、經濟發展與價值觀念。

講座主持人,製片人、鏡象電影共同創辦人鄧靜儀。

講座主持人,製片人、鏡象電影共同創辦人鄧靜儀。

老電影新詮釋 迸出世代差異火花

《4X 相識》短片集的製作統籌蘇福裕坦言,一開始對於拍攝臺語片的企劃主題也抱持懷疑度,那是並未親身體驗過的年代,自身並不熟悉臺語文化,起初擔心會難以勝任這樣的任務。

但在後續執行與青年導演討論製作的過程中,大家都很願意保持開放的角度,並用屬於自己世代的觀點去重新詮釋臺語片,可以從中感受到截然不同的世代思維。例如短片集裡有一部《前世情人的情人》,描繪的是年輕情侶不被長輩接受的愛情議題,當遭受質疑的困境,放在不同的世代裡,也碰撞出不同的應對方式。

左為金馬電影學院統籌蘇福裕,右為《隨片登台》導演林亞祐。

左為金馬電影學院統籌蘇福裕,右為《隨片登台》導演林亞祐。

順應困境 拍電影無疑也是拍自己

導演林亞祐的作品《隨片登台》,是由臺語老片《大俠梅花鹿》、《天字第一號》為發想的新創短片,講述的是對台語片執著的導演舜仔,企圖在新片中重現臺語片時期的種種,除了找老婆演女主角、一家子搬進場景住、還規定身邊所有人都要講台語。現場狀況接二連三,導演瀕臨崩潰,但大家總是告訴他:「你一定可以的!」

映後,現場主持人鄧靜儀打趣的對林亞祐導演說「亞祐,你是拍自己吧!」,林亞祐導演有些無奈的笑著分享,當時創作前拿到修復後的臺語片單,看完覺得《大俠梅花鹿》很酷,為什麼那個年代可以用人穿布偶裝演動物,還演了一整部電影?便寫了劇本,想重現過去拍臺語片的狀況。

以現實考量,要重現年代是困難的,演員跟場景都關乎到預算,因此,面臨許多困境與挑戰。開拍之前便臨時轉彎改腳本,改為拍攝現代導演要復刻過去臺語片時所遇到的困境,而戲中導演舜仔演繹的就是現實中拍這部片時的自己。在拍《隨片登台》時,也才察覺時代更替。要發臨演時,會說臺語變成一個需要被確認的技能,臺語在年輕世代的使用度是越來越不普遍。

在過去,不像被賦予需要端正社會風氣使命的國語片一般,臺語片較為貼近社會現況,且許多類型大膽前衛、令人感到驚奇。在不同的創意與可能性中,像野草一樣的茁壯。

臺語片繁盛的時代已經不復存在,即使時代會老去,也會在變動中新生。