【側記】特別放映|《家根拼圖》馬立群

日期|2025.08.23 14:00

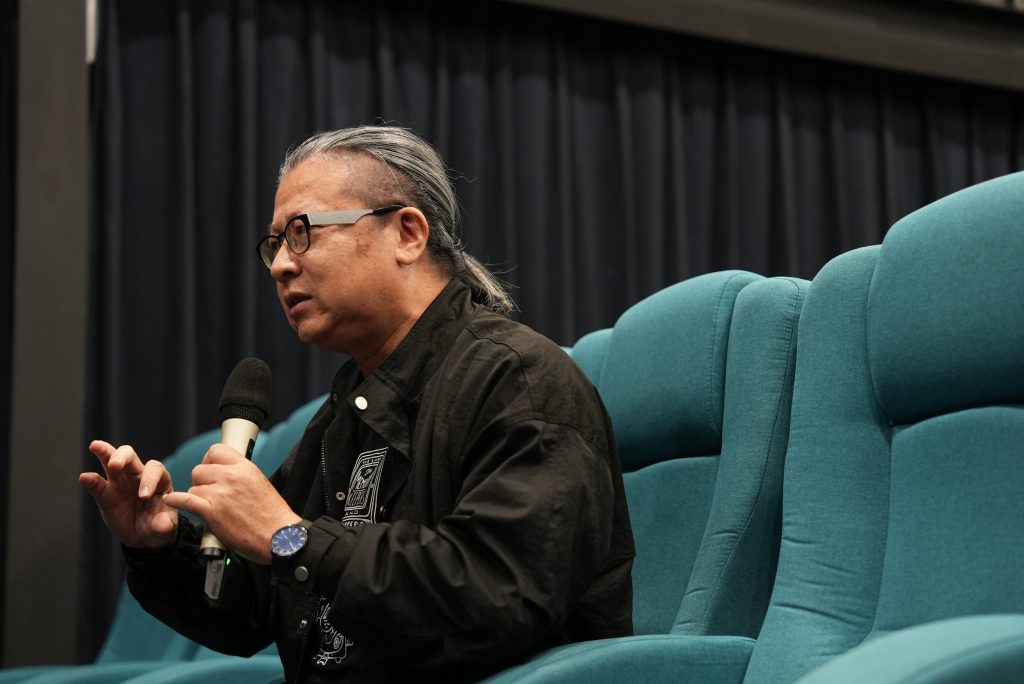

映後座談|馬立群、鍾順龍、汪曉青

側記撰寫|洪巽儀 攝影|鄭巧筠

|何以為家

從地方開始,連接人與人之間,馬立群導演的紀錄片《家根拼圖》展示了四個不同攝影師所探討的「家」,家的概念,是故鄉,是家人,而他們的生活和生命,也連接著他們的「家」。

這次的映後座談,除了導演馬立群,還有被記錄的兩位主角,鍾順龍和汪曉青。鐘順龍表示,當初導演找到他想要做有關於「家」的議題時,他正在拍攝《路過》系列,這讓他思考關於兩個家的路徑,因為無論去哪裡,他都說是「回到那裡」。

而家又該如何被呈現出來。

|攝影師眼中的攝影師

馬立群導演表示,在拍攝攝影師的時候,在他們的作品和思考之後,會更貼近他們的生活與創作。這樣能夠讓他更貼近攝影師的生活,並融入他們。他也表示,已經很久沒有拍攝靜態作品了,在看到攝影師的作品之後,也會有想要創作的衝動。

而談到被別人拍攝,汪曉青表示自己在拍攝和創作的時,會知道自己想要什麼樣的成果,但當自己成為被攝者,是完全不知道成品的樣貌;同時,由於是紀錄片,因此在拍攝過程中也會提醒自己不要太做作。而在看到成品之後,才發現原來自己的生活被別人拍攝出來是這種模樣。也才捕捉到那些習以為常的狀態,才發現自己有說過這樣的話、做過這樣的事。

鍾順龍則表示,被拍攝時是兩年前的事,現在回望這部作品,發現當時拍攝過程中處於巨大壓力下的他,所展現的緊張感是滲出螢幕的;但他也回想到,當時馬立群導演的友善漸漸融化他的緊張,讓他知道不需要去偽裝,儘管在鏡頭捕捉下仍有焦慮,但他知道自己的心房已經慢慢打開了。

或許,這就是影像的力量,能夠讓人們回望過去的自己。

|這個時代的家

有觀眾回饋,看完這部紀錄片之後充滿感動,也才明白為什麼片名要叫「拼圖」,因為那連結著土地、家人、故鄉、風景;而在時代的更迭下,有了不同年代間在乎的是,如以前最重要的是「家」,然而漸漸的也會發現,現代人更多在乎的是「友情」;因此觀眾表示,當自己看到《家根拼圖》時,對土地的家的認同是非常強烈的,也讓自己重新檢視對於家的想象。

|家的意義

觀眾提問到,在國外也有一個導演是以家為主軸拍攝了紀錄片,但是他是以重組家庭為主,因此想詢問導演對於家與重組家庭的想法。導演回應,在拍攝過程中所感受到的「家」,並不是一個所在地,而是一種療傷的感覺,你知道家會一直存在於心中。在這個時代,大家都離開自己的家鄉去打拼,去工作;每次經過自己的故鄉時,也只是在心中默默和家人打招呼,並不會「回家」,直到老家也不在了⋯⋯。「世界上本來就沒有永久的東西,一切都會消失、死亡,但是記憶對他來說是最深刻的東西。」

而家,是記憶的起點。

觀眾好奇到四位被攝者,第一次看到成品的感受,又或者當和家人一起看時,家人的反饋?汪曉青笑著說,在拍攝完後,馬立群導演並不讓他們看成品,堅持一定要在首映才公開;而當看紀錄片的當下,才驚訝到原來到了一定的年紀,對於家的依戀是更深的。紀錄片中的四個人,三個男人都對家的依戀很重,她則認為,一個女性,能夠孕育家庭的女性,自己的身體就是一個家;回應到自己的職業——攝影師,看了紀錄片後,踩穩了「認為攝影師非常重要的」,攝影,記錄了這個時代的概念,如同記錄下「家」。

鍾順龍則說,性別的確可能影響了對家的概念,對自己而言,回家、回鄉代表著回想小時候的生活。在成長中當你經歷了很大的挫折、感受到的巨大落差,而你知道得繼續往前邁進時,人們就會想要回家。也許是因為父母帶給自己的眷戀,讓人無論去到多遠的地方,都還會想家。

這是一種生命力,是一種家帶來的活力。

|為什麼選擇攝影紀錄

除了對於家的討論,皆是攝影師的他們,在看待攝影時又有著什麼樣的詮釋。

汪曉青表示,攝影對她來說是一個創作的媒介,攝影提醒了人們關於時間的流逝,在攝影的當下,時間就過去了,是不可逆的,也是對當下的那些物件的見證;而這不同於繪畫,繪畫過程本就有一種消逝感。

她也分享到,攝影美妙的本質之一,便是看見回不去的美好時光,也由此,使人們探討到要如何面對未來;如此的思辨解釋了藝術家執著於創作的性格,那種執著來自他們想將自己心中的事物分享出來。

鍾順龍則表示,攝影這個媒介是所有人都能夠使用的,在這個時代,人人都能創作,但不見得有人能夠真正表達出來。攝影很簡單,但「成為一位攝影師」是一種熱情,一種本能,在這個人人都能使用工具的時代,仍然可以保有靈光的進行創作。

馬立群導演則表示,攝影是他最喜歡的,卻又沒有時間去做的,也許下心願,希望接下來可以朝著靜態影像創作。