【側記】TIDF《公園》映後座談|蘇育賢導演

日期|2024.12.07 (六) 14:00

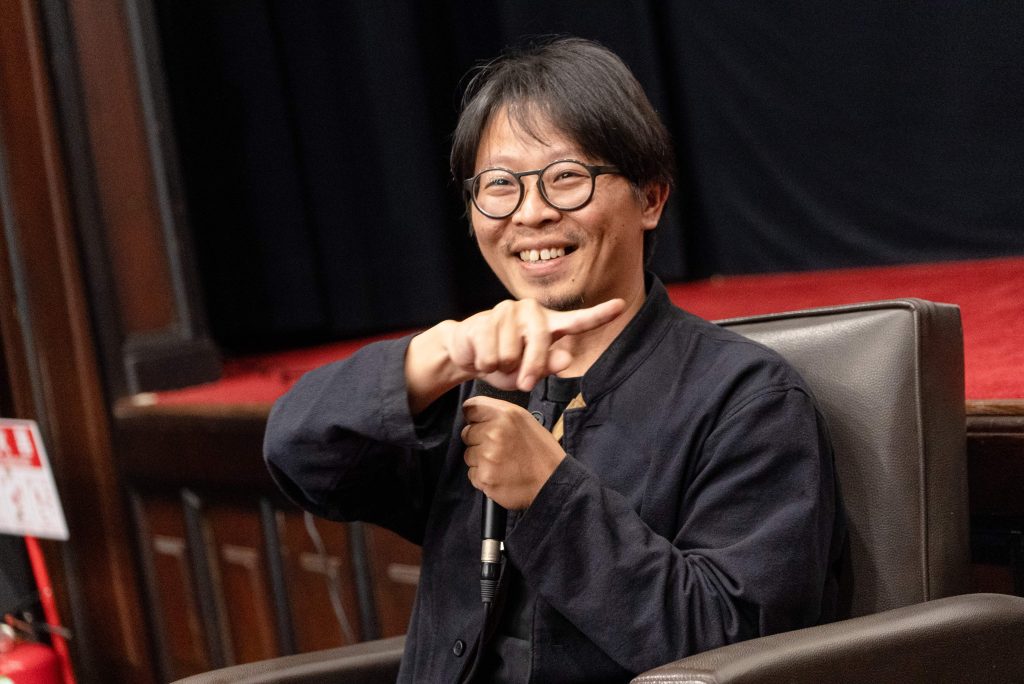

主講|蘇育賢導演

文字|Kagaw Omin 攝影|張玳瑋

這次TIDF台灣國際紀錄片影展花蓮場巡迴展,選映了「你哥影視社」製作的《公園》,這部作品除了榮獲TIDF三項大獎,也獲得阿姆斯特丹國際紀錄片影展(IDFA)「創新視野」競賽單元的「傑出藝術貢獻獎」,是台灣紀錄片在此全球規模最大、最具代表性的紀錄片影展中首度獲獎。在播映完畢後,邀請到蘇育賢導演來分享團隊創作歷程。

|把工作坊放置到「前台」,以詩作為詮釋。

《公園》拍攝兩位印尼詩人相約在台南公園,各自將白天在公園裡,與印尼同胞相遇、相處的所見所聞,譜成詩歌、發想成計畫,於多個夜晚裡吟唱、想像、行動⋯⋯。創作團隊先前拍攝過幾部關於移工的作品,以工作坊的形式帶領不同的移工群體,以「電影製作」作為方法共同發展創作,重現對現實狀態的演繹。導演形容過去的工作坊比較像是「後台」,經營出大家所看到的影片,而在《公園》中,嘗試把工作坊放置到「前台」上,兩位詩人是直接在場景中做工作坊,整部片則是關心著他們如何詮釋詩。導演認為詩的「詮釋」相當有趣,它可以用有限的篇幅、抽象的字眼,把發生的時間、人物做自由的調度;我們做為聽詩、看詩的人,可以很快地去連結當中的敘事,而詩給予每個人的感受及腦海中產生的畫面又不太一樣。

|石頭喇叭像是一個通道,公園在某個時刻幻化成另一個公園。

關於片中石頭喇叭的意象,要從導演的兒時記憶說起。媽媽常帶他去台南公園參加寫生比賽,公園裡的喇叭被鎖在樹上,會播送音樂及廣播,讓導演產生了深刻的印象,感覺公園像是一直在對自己說話。導演長大後,再次注意到公園裡荒廢的石頭喇叭,當他看著石頭喇叭的時候,感覺喇叭孔就像是一個通道,讓他想起以前公園對他說話的記憶,而讓石頭喇叭在片中成為了一個重要的存在。《公園》的印尼語片名取作「 Taman-taman」,Taman是公園的意思,而兩個重疊的公園,意指公園在某個時刻會幻化成另一個公園,當喇叭開始說話的時候,一個新的公園就出現了。

|捕捉一個插曲,去醞釀它,像是在調度現實場景。

在拍攝過程中的意外插曲,是導演重要的靈感來源,像是主角Arsi獨自在公園中抒發對於拍攝想法的那顆鏡頭,突然有隻貓走進畫面中,讓他覺得;還有在拍攝兩位主角走路時,剛好在後頭有一台摩托車經過,讓原本拍攝主角的鏡頭轉向跟拍攝摩托車,帶給了導演靈感,也因此在影片中再去特別設計了移工們在公園外騎著摩托車的橋段。導演說到,在拍攝時捕捉到一個插曲後,他會去醞釀它、調度現實中的場景,譬如片中的警衛室在現實中其實就只是一個警衛室,沒有什麼特別的魔法,但主角們和其他移工角色進到空間後,各自述說自己的聲音,就讓這個警衛室化身為一個廣播站。對導演來說,去「調度現實」就是一種詮釋,不需要做什麼特效,卻更為有效。

|攝影機的打開,就像是誕生一個生態。

導演對於紀錄片的拍攝擁有獨特的見解,他形容每當攝影機打開後,就會有個生態發生,而攝影機其實是記錄了自己的在場,因為每個畫面都是屬於攝影機所看到的畫面,大家也都會注意到攝影機的存在。對他而言,拍一部影片就是在誕生一個生態,或者說是一個村子,大家都是村民,連攝影機也是其中一個村民;作為創作者,不是只有觀看景框裡發生的事情,而要去觀察這整個生態。導演舉了一個例子,他幾年前有在做搬貨的工作,有天跟朋友一起在搬角鋼,對方很有自信不戴手套,但搬到一半的時候,朋友因為被蚊子叮咬而伸手去打,卻導致角鋼滑落,劃傷虎口,血流了出來。這件事情就讓導演聯想到拍片,在紀錄片美學中有個古老的說法,攝影機要像是牆上的一隻蒼蠅,不要驚擾了被攝者,但事實上攝影機的存在即便是微小如蚊子般的變因,都有可能造成樣本污染,而誕生出一個新的樣本,這讓導演覺得做紀錄片的人就是在觀察生態,而攝影工作者就是把它當成Discovery的生態片來拍。

|QA環節

有觀眾回饋這是一部非常迷人的紀錄片,主角們在片中說著「在這座公園說的話是不會被傳出去的」,但這部片就是會被看見,這之中存在著某種矛盾,而片中女性移工在警衛室念出來的詩,讓她感受到影片越來越沉重。導演回應。那位女性其實就是詩的作者,他之所以選擇以這首詩作為影片結尾,是因為這首詩道出了移工在台灣的沉重處境,而面對這個事實,創作者的所有詮釋都會變得無能,所以導演認為最好的做法就是離開,安排以這首詩讓主角Arsi離開警衛室。

另有觀眾回饋到,導演在影片中刻意將公園塑造成一個虛構的場景,像是警衛室和摩托車車隊,都有像是魔幻寫實的感覺,詢問為何有這樣的構想?導演回應,就如同他剛剛提到的「調度現實」,不將現實做大幅度的變動,而是去重新詮釋、解放,這是他這段期間創作時所關心的形式。導演認同這樣的做法看起來的確會有魔幻寫實的氣質,但對導演來說,最棒的是現實本身沒有魔幻,真正的魔幻發生在改變觀看它的方法。

另有觀眾提到,這部片像是紀錄片又像是偽紀錄片,兩位主角像是演員的狀態,看得出來他們的身份背景是學術相關,並不像移工那樣是為了工作來到台灣,這讓他們在影片中的角色變得很有趣,還提到了「現在我們變得很像移工。」觀眾好奇導演怎麼看待這件事,以及如何看待自己在片中的位置?導演說,在影片中Arsi有提到他非常感謝移工,讓他們能獲得獎學金,但他們也很清楚這之中似乎有位階的關係,所以才會以自稱移工來調侃。導演傾向不對這件事做價值觀判斷,但因為這是整個情況的一部份,所以才將這個事件放入影片中。而就自己在影片中的位置,導演說他一直在思考,創作者在影片中顯示自身究竟意味著什麼?如果僅僅是一種後設形式,不見得是有力量的、能揭露事情的,就他的理解而言,那應該是一種感受某個事情的方法,不見得是為了觀察或是批判,而是很務實地去感受這個空間,所以在影片中可以看到,在最後拍攝Arsi在公園走路的背影時,攝影機的影子不斷映照在Arsi的背上,對導演而言,這樣的呈現就已經是在談創作者的在場,而不是說刻意地去拍攝劇組在場,用很後設的方式去揭露。

最後主持人詢問了導演,對於他來說,什麼是紀錄片?導演首先提到了在TIDF得獎的《登入無盡島》,以及在IDFA影展中看到《Grand Theft Hamlet》利用線上遊戲為背景,找玩家演出哈姆雷特,這些作品讓他去思考紀錄片中的再現,以及數位分身的形式所產生的倫理問題。他提及早期的實驗電影和錄像藝術,何妨用紀錄片的方式去看待這些作品,影片內容或許沒有什麼議題 ,就只是把攝影機打開去記錄藝術家跟自己或跟周遭的人去發生一件事,像是記錄自己在工作室裡面不斷繞圈,或是拍一支手不斷去握住掉下來的鉛棒。對導演而言,紀錄片就像是一個收留他的地方,以前他也因爲好玩而喜歡拍錄像、小短片,但藝術學院的老師說這個東西不像是錄像,也不是電影;在進入到紀錄片的領域後,他發現這裡的人們是很樂意討論這些影像的。導演談到,紀錄片擁有多元的維度和空間,除了能夠延伸其他影像類別也在討論的事情,更可以長成各種樣子,就如同張照堂導演的紀錄片《王船祭典》,影片中呈現出人們狂喜的狀態,但現場實際狀況應該並非如此,由此可見「真實」的多樣化,並不是只能非黑即白、非此即彼,而是充滿了各種維度,在協商與辯證之中與虛構並存。