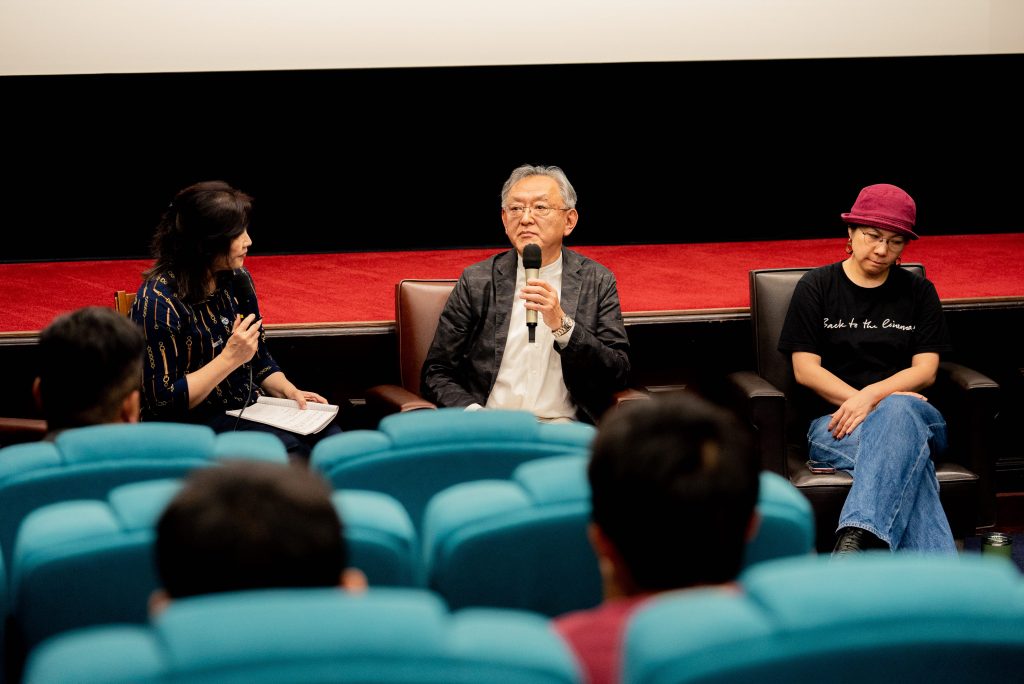

【側記】「山.形」國際紀錄片影展交流|論壇「電影作為一種路徑-城市之鏡」

日期|2024.11.15 (五) 19:30

主持|林清盛

主講|加藤 到KATO ITARU(山形國際紀錄片影展主席)、陳婉伶(臺灣國際紀錄片影展統籌)、周欣怡(花蓮縣文化局秘書)

文字|鄭巧筠 攝影|劉定騫

創立於1989年的山形國際紀錄片影展,為亞洲首個以紀錄片為主的國際影展,創始者之一的傳奇導演小川紳介,當年與多位亞洲電影工作者共同發表「亞洲電影宣言」,奠定影展走向及重要地位,逐步成為亞洲導演嚮往的紀錄片聖地。 此次影展交流邀請山形國際紀錄片影展及臺灣國際紀錄片影展齊聚花蓮,藉由以紀錄片策展與實踐的經驗交流,從論壇、現場電影.林強、作品選映及講座的辦理,思考電影作為城市發展與議題發聲的路徑。

作為本次影展交流的首場論壇活動,花蓮影視基地邀請到山形國際紀錄片影展主席加藤到 KATO ITARU、臺灣國際紀錄片影展統籌陳婉伶、花蓮縣文化局周欣宜秘書一同對談。

論壇開場,由花蓮縣文化局吳勁毅局長發言致詞,他分享了花蓮與電影的關係,並形容花蓮的特色就如同溫暖的小家庭,在這裡,人與人的互動是緊密的。花蓮開始推廣電影文化,是由曾長時間在東華大學任教的前國影中心執行長-王君琦老師發起的,她認為電影與花蓮之間可以有長期性的連結,因此從五年前開始,便在花蓮推動影視基地的建置。而花蓮影視基地的工作可以分為三大類:一、【花蓮鐵道電影院】,用小而精鍊的方式讓鐵道電影院成為影迷的許願池;二、【花蓮影視協拍中心】,成為到花蓮拍電影的創作團隊與地方之間的聯繫;三、【花蓮短片創作獎】,鼓勵創作者訴說在地的故事,並透過影像留下時代的痕跡。

山形影展作為扣合當地人民與城市的存在,由此為起點出聲,從性質到規模都是花蓮發展影視的效仿對象,而這次山形國際紀錄片影展可以來到臺灣進行交流與選片放映,也透過多方協助才能共同實踐。希望能透過花蓮與山形之間的交流,打開民眾、影迷們的想像,相信電影在觀影之外還可以做到更多事情。

|一個影展的誕生

加藤到 KATO ITARU主席分享了自己來到花蓮鐵道電影院的感受,他認為鐵電的大小與規模是一個能靜下心而舒適的觀影空間,並與觀眾分享到山形國際影展的誕生。山形國際紀錄片影展開始於1989年,那是全球發生許多重大事件的一年,如中國天安門事件、柏林圍牆倒塌等,山形縣當地也有發生地震,同時,1989年還是山形縣發展成都市的百年紀念。當時的日本正處於經濟泡沫的繁榮期,城市的稅收非常充足,而山形縣利用資源舉辦了許多百年慶典活動,其中之一便是紀錄片影展,另外還有祭典和遊行活動等。這些活動應運而生,正好契合了當時的時間點,而在這些慶祝百年的活動中,持續發展至今的只有影展和跳台滑雪比賽這兩個活動。加藤到表示,這一切是集結天時地利人和,使山形國際影展便就此誕生。

對於這次的論壇主題「城市之鏡」,加藤到也有所回應。他發現到,從東京到山形縣的交通時間,恰巧與從台北到花蓮差不多,山形之於東京、花蓮之於台北,兩者的關係是相似的,就如同鏡子般,產生城市之間的鮮明對照。但不同於花蓮的熱鬧與壯麗的海景,山形縣四面環山,也比較不熱鬧;但也因為山形縣不像繁華都市,使山形的紀錄片影展得以被看見,原因是:

- 因為城市規模小而使資源集結,讓整座城市都成了電影節的一部分。就如同坎城電影節、威尼斯影展也都是在小城市舉辦,小城市讓影人與民眾之間變得緊密,可以完全藉由步行抵達各個場域,連在餐廳吃飯時也很可能碰到電影導演。那種創作者跟人們之間的緊密性非常珍貴,不同於東京電影節,雖然相對於山形影展有著很高的預算、在電影院裡也充滿影展氛圍,但只要走出影院後,凝聚感就會被大城市的日常沖散,而難以持續與醞釀。

- 款待的心情。山形縣市民充滿了熱情,會用心接待來自遠方的訪客。事實上在現在這個時代,並沒有特別聚集在山形看電影的必要,但大家之所以聚集的原因,是為了能相互交流,共同觀影與共同討論,成為了眾人的目標。因此,山形影展也特別準備了一個場所,是一間販老字號醃漬物店「丸八やたら漬」,不管是誰都只需要少少的500日幣就可以入場,觀眾跟影人可以在如同居酒屋般的傳統建築中相聚、互動,讓山形影展成為一個連結電影、影人與民眾、影迷的載體。(因為受到新冠肺炎疫情影響,該店在2020年宣布歇業,過程被拍攝成紀錄片《香味庵俱樂部》,在本次影展交流活動中亦有選映。山形影展的獨特交流活動並未因此中斷,而是換到其他的場所進行。)

- 山形影展沒有太多的限制框架,而吸引了非常多樣化且富有魅力的作品。創作者可以自由的詮釋作品,製作手法不限於傳統紀錄片形式,只要創作團隊認定自己的作品是紀錄片,影展方就會接受。

在加藤到主席分享完山形影展的特點之後,由臺灣國際紀錄片影展(TIDF)統籌陳婉伶進行分享。陳婉伶統籌首先回應,自己對於山形影展有很深的情感,在參與影展的過程中獲得獨特的體驗。就如同加藤到主席所說的,在「丸八やたら漬」中進行的影人對談,是少數可以讓所有電影人、策展人、影評人、觀眾、媒體聚集的地方,在那個地方雖然是鬧哄哄的,但大家的交流都是平等的,也因此非常珍貴而獨特,而帶回到TIDF的創立,當時創展的元老們,有許多人都是因為到山形影展考察與研究後,而希望把這樣子的精神帶回到臺灣。

TIDF創立於1998年,集結了眾人之力而促成,與山形影展同樣是每兩年舉辦一次。在當時,整個亞洲的紀錄片創作能量不大,因此兩年一展的頻率算是剛好的程度,有足夠長的時間蓄積作品;另外,由於影展是一個短期的活動,而且是單點放映為主,因此在並未舉辦影展的中間年可以進行巡迴放映,讓不同城市、觀眾有可以看見作品的機會,也促成影人與影人間、城市與城市間的相互交流。

TIDF和山形影展最不同的點,在於地點的選擇。TIDF選擇辦在首都台北,因此和山形影展辦理在山形縣的氛圍是有很大的差異的,在山形縣,會像是整個城市共同辦理這個影展,大家都是促成影展氛圍的一部分;但在台北,整體感的營造是困難的,TIDF的放映地點選在華山光點,也曾辦在京站威秀、西門町的新光影城,目前也在新莊的國家電影及視聽文化中心放映。但因為這幾個放映場館之間距離並不相近,相較於山形,在這裡看完電影、走出戲院之後,是容易被沖散的,而這也是TIDF不斷討論與創新的方向,希望在影展中大家都可以平等交流。

除了以山形影展的精神作為效仿對象,TIDF也希望可以漸漸使影展和在地有連結,並長成自己的模樣。來到第14屆的TIDF,今年有高達49部影片巡迴到花蓮鐵道電影院放映,陳婉伶表示,對於如何透過影展活動將電影和不同的藝術形式帶到各個城市、讓更多人參與,或許到鐵道電影院放映,便是一個開啟多方交流的契機。

花蓮縣文化局的周欣宜秘書說到,雖然自己並非影視工作者,而只是一個影迷,但是十分認同電影是作為認識世界、與在地連結的管道。文化局在花蓮推動了各種影視音活動,使花蓮有輸出的管道,讓大家透過影視來了解花蓮,如同花蓮短片創作獎是以花蓮為主題展開創作;同時,影視基地也透過拍攝藝文紀錄片,用影像敘事介紹花蓮的各種面向,透過這種方式傳達花蓮的多元。除了拍攝,花蓮縣文化局也推廣行動電影車,希望透過電影凝聚整個花蓮,而且因為花蓮的電影院不多,行動電影車讓不同地區的孩子可以觀影,一同欣賞、一同探索不同的世界,認識跳脫日常生活的故事,近一步從身處的環境連結到對世界的多元想像,把電影傳遞到各地居民的眼前。周欣宜秘書分享到,希望這件事情可以愈加擴大,用花蓮的步調與生活模式讓大家有機會看見電影與享受其中,這是屬於花蓮的風格。

另外,花蓮協拍中心也在一次次與其他城市的交流後找到自己的定位,雖然無法提供大片廠,但是花蓮獨一無二的風景是吸引劇組的關鍵,而協助的面向,除了拍片場地的租借找尋,協拍中心的角色也定位在能給予劇組富有花蓮特色的拍片場景,與可以長時間待在花蓮進行拍攝的空間,並進一步,使電影能作為讓更多人看見花蓮之美的載體。

除了短片獎和協拍中心外,另一大特色是花蓮鐵道電影院,周欣宜秘書回憶起今年0403地震時,鐵道電影院一度被迫搬遷;花蓮鐵道電影院已經變成在地居民的日常,有許多老影迷在此聚集,而「成為日常」或許就是小電影院成功的關鍵,成為一座地方、民眾與電影廣闊世界的橋樑。

|除了經費,還要理想與愛

在各影展中,不論是政府還是企業的資助都是支撐影展走下去的關鍵之一。

關於山形影展的發展,加藤到主席表示,在影展逐漸有規模後,政府所給予的經費是不夠的,而現在是非政府機構在執行,剛開始成立NPO時,其實大家很緊張,深怕一不小心會搞砸,而一步一步小心努力地維持。雖然現在有持續維持運作,然而至今三十年的時間,這一切相當辛苦,幸好山形影展已經是世界知名的電影節,因此也會有企業來委託與贊助,希望影展可以帶動地方觀光,讓經費流入地方,這也是使影展得以維繫的關鍵之一。

陳婉伶統籌補充到,山形影展因為是NPO組織,因此也同時經營紀錄片圖書館,透過「會員制」繳年費的方式增加收入,並回饋影迷觀影與租借館中資料的機會。

回到臺灣的情況,陳婉伶表示,從1998到2013年之間,TIDF都是透過標案的形式完成,但因為每次標案的策展人與團隊都不固定,因此難以延續,而長時間處於不穩定的狀態;自2013年起,因為政策關係而使TIDF轉回台北,回到國家電影資料館下進行,成為政府單位的專案,經費也是由文化部影視局編列,而團隊需要定期彙報與諮詢。2020年起,國家電影資料館轉為行政法人,預算從專案性質改為長期固定的經費預算,讓臺灣國際紀錄片影展從此百分之百去專案化,每年有固定的預算編製。在固定財源下,團隊可以更聚焦在把影展做好,在策展、選片自由的環境裡,讓團隊的想法得以百分百發揮。

陳婉伶說,像TIDF這樣的形式在國際間相當罕見。在世界上,少有影展的經費來自政府,同時又維持策展自由,這是非常難得的一件事情,也是臺灣得以驕傲之處。雖然能有穩定的經費來源,但基於要每年進立法院審預算的緣故,因此整體影展規劃不會有太大變動,面對不斷上漲的薪資與周邊資源改變,TIDF團隊也開始思考要如何更精練的維持好影展的品質,影展的公共性與民間投入到底要做到多少、什麼樣才是理想?這便是近年來需要重視的部分。

在TIDF的巡迴展規劃上,過去是以有限的資源縮小編制,安排影片到不同的城市放映,但因為團隊大部分是台北人,在走進地方的過程中常會以固定的思維進行規劃,而使巡迴展的成果並不理想。陳婉伶說,近幾年他們改成與在地電影院、機構合作,希望以在地視角去推廣,「用在地的方式接觸在地的觀眾」,試圖以形式上的改變讓更多人看見TIDF。

談到花蓮的電影經費,吳勁毅局長回應,因為地方政府的經費有限,而會因應不同狀況做調整,但因為近期的天災不斷,花蓮有許多地方都需要重建,而可能使預算編製有所改變。希望大家一起多關注、多宣傳花蓮影視相關的活動,讓地方政府有繼續支持這裡的動力,也讓編列電影文化產業的預算成為人民的「基本需求」;也希望花蓮鐵道電影院可以讓更多民眾加入這個「觀影日常」中。陳婉伶回應到,當遇到需要刪減經費的情況,藝文領域時常會成為第一個刪減的對象,但其實對於一座城市、一個人來說,精神糧食是非常重要的,大家應該要一起討論、一起決定,找尋面對未來的方向-「文化藝術是日常、是習慣、是生活的一部分。」

|現場觀眾提問

在觀眾提問的環節中,有日本留學生提問到,讓影展、電影院,整個觀影體驗從一個空間成為地方化的可能性。

加藤到主席說,在自己三十年前開始做影展時,他將「place」(場所)看成只是單純的地方,並沒有情感性的連結,但因為想要創造一個不只是「地方」的「空間」,這種意識驅使著他行動。

陳婉伶接著說,可以把「空間」想像成一個概念性的範圍,是「一群人聚在一起所做的事」,如同每兩年舉辦一次的山形影展或TIDF,會有一群人固定回到這個地區,可能是觀眾,可能是工作者,這件事情與地方成為了「儀式」。這群人因為紀錄片而聚集,進而產生了電影與人、人與人、人與場域之間的意義,而要如何產生意義,便是這種週期的「儀式感」建立起連結;同時,為了要建立「儀式」,便需要一個團隊去執行,並在籌備中不斷地思考「我們為什麼要做這件事情?」。影展團隊想帶給觀眾與地方什麼樣的特別感受,而且這種感受是必須親自到影展參加才會獲得的,對陳婉伶來說,那份解答是「人與人的交流」,或許不是每個人需要,但團隊可以創造出這個場域,讓來到這邊的每個人都成為儀式感的一部分。

現場觀眾也回饋了自己過去在進行田野研究時,和地方所建立起的關係。雖然研究結束,但每年他仍會回去參與當地的祭典,這件事情也可以套用到電影院、影展的存在,做這件事情是因為跟這個場域有連結,這份連結有可能是一種跳脫、一種找尋,而每個人會有屬於自己的連結與「儀式」,對於電影工作者來說,這也是一種鼓勵。

有觀眾補充了在台北看電影的經驗,他在觀影完後會覺得思緒、身體都在爆炸、重組,但卻沒有可以宣洩的出口,因為走出電影院回到城市後,那些感覺就消散了,而除了電影院,是否還有其他可以在觀影後找到的出口?陳婉伶回應,這個出口是要慢慢摸索的,策展團隊能做的是創造對話機會與映後交流,盡量聚集影人來到現場和觀眾對話,但如何把交流從觀影場域延伸出去,就像是山形影展在傳統建築中進行的近距離交流會那樣,雖然那是臺灣觀眾不熟悉的形式,但或許,可以從紀錄片影展開始,為觀眾與電影之間建立更進一步的關係。

也有現場觀眾問到,山形影展從選片到活動的整體形式。加藤到主席回應,在影展期間會有兩百部紀錄片放映,從早上十點到晚上十點輪播,除了當期紀錄片,也會有舊的紀錄片再次播放,在這八天裡,山形會變成一個完全被影展染色的城市,因此歡迎大家在影展放映期間到山形走走,感受當地電影、環境和人的氛圍。

從影展經費來源的差異,有觀眾想討論紀錄片影展在臺灣與日本的不同風氣,以及社會公眾的參與情況。

加藤到主席說,在一剛開始,山形影展的紀錄片投件量並不多,直到有作品得獎後,各地的作品才如雨後春筍般出現;而陳婉伶以自身經驗分享到,TIDF作為一個以政府經費所辦的影展,團隊可以盡量做的事情是努力將電影推廣到每個民眾。陳婉伶形容辦影展是一場煙火式的活動,但能延續的,是策展團隊和地方合作,讓紀錄片細水長流的流向各地,同時連結到政府單位與民間機構的推廣與建立頻道,將紀錄片推入民眾的日常。

陳婉伶統籌也提到,TIDF有成立青少年評審團,讓媒體釋讀、觀影而生的批判性思考帶入到學生、青少年端,連結各自的經驗;並透過影像培訓,讓他們有機會透過不同的方式看電影。這群青少年,未來或許會成為導演、影評人,又或者仍是一位觀眾,但他們的觀影視野有了不同思考流轉的可能。陳婉伶說,播電影與做電影教育能觸及的端點有限,而她所期待的,是在有限的框架內達到觸及的最大化,不斷地探索影展可以做的極限,不斷地突破,期盼這些曾經體驗過的人,再將心裡的感動、感受與經驗回饋給社會,形成有機的循環。

|電影記下的,是未完成的時代切片,而影展,是一種實踐

加藤到回憶起日本311地震, 當年有許多沒有完成的電影,在兩年後,陸續有幾部紀錄片出現在山形影展,呈現出新聞沒有報導出的內容,或者是創作者想深入討論的核心,這件事或許這就如同山形創立的起點,記錄下社會裡的變遷,是對於不同時代的呢喃。陳婉伶順著「災難」的議題回應,TIDF團隊也經常思考,在這個多變的世界,影展有什麼用?紀錄片、電影本身就承載著許多記憶,可以提供給未來借鑑,儘管影展有侷限性,但或許也是一種推力,讓紀錄片工作者持續的去關注某一些議題、地方或人,並交織起多方敘事,而身為觀影者的我們,也可以藉由這些影片更立體的認識這個世界,讓影像作為記憶的媒介,一代代的傳下去。

在這次的「電影作為一種路徑-城市之鏡」論壇中,山形國際紀錄片影展、臺灣紀錄片影展,以及花蓮在地電影能量齊聚一堂。透過策展人、團隊與觀眾之間的對談交流,我們更加理解影展的使命,是透過精心的策展與電影選映,創造意識、啟發思考,並促進交流的可能性。

電影不僅停留在螢幕上,更在觀影者心中種下珍貴的種子,成為一條路徑。觀影之後,或許下一步便是行動,而在時間的沉澱與經歷的發酵醞釀中,這些感動與思索或許成長或消融,但無論如何,它們都將轉化為內在的養分,持續滋養我們的生命。