【側記】²⁰²⁴台灣國際民族誌影展 《愛戀排灣笛》映後座談

日期:2024.04.19 19:00

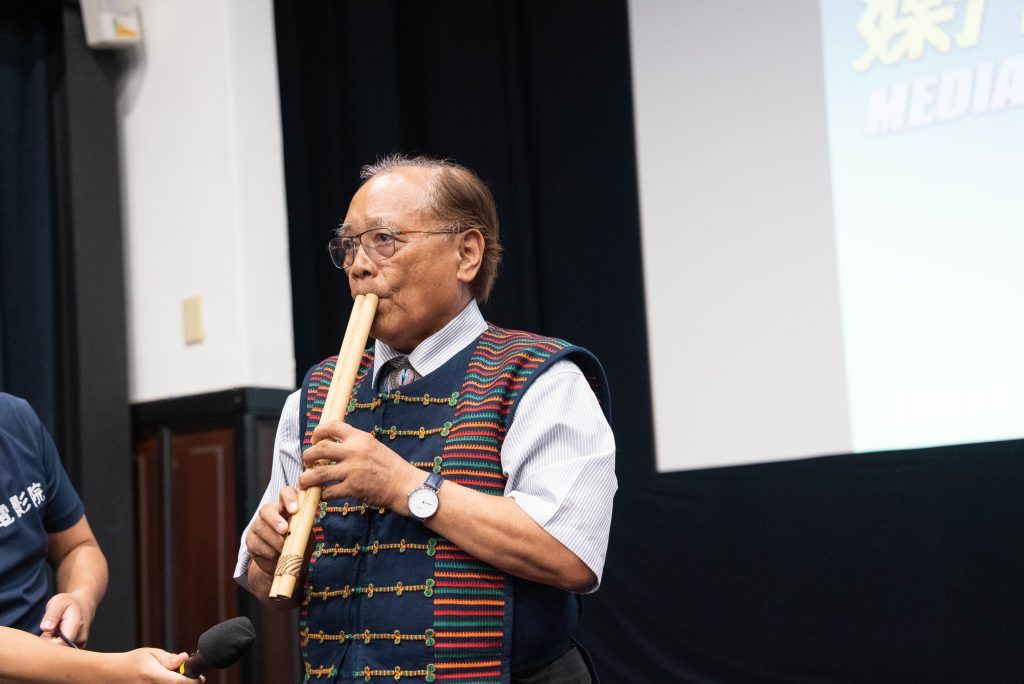

主講|童春發(東華大學原住民民族學院榮譽教授)

文字|李若綈 攝影|張玳瑋

2024年民族誌影展以胡台麗老師的作品《愛戀排灣笛》拉開序幕,更在映後邀請了東華大學的榮譽教授童春發來到現場跟大家分享。

|聲音是神聖的——鼻笛的起源

經歷三年的田野研究工作,童春發老師提到,在所有的部落當中「聲音」是神聖的,所以在山中要對聲音要非常的敏感,無論是在山上過夜、在工寮工作,或是在製作芋頭乾的過程,歌聲就是最好的傳遞工具,即便是夜晚寂靜無聲的山林間,你也會聽見歌唱的聲音、樂器的聲音。而其中樂器又有分兩種,一種是口笛,另一種則是只有頭目、有身份者可以吹奏的鼻笛,因為它被賦予著一個聲音的神聖性意義。

鼻笛,除了來源自百步蛇所發出的聲音外,還有另一個說法,是關於山林中老至失去水分的竹子。這類型的竹子常會吸引黑色的蜜蜂前來產卵,並穿出一個一個的孔洞,待幼蟲都已長大離去以後,這些竹子就會透過大自然中的風吹,產生出美妙的聲音。

|排灣族的愛情語言

對於這部充滿著感情的作品,童春發老師提到,不習慣直接說「我愛你」的排灣族,總是要從大山大海與各種自然現象的故事來談、用鼻笛來表達。以往,在小姐們還沒有訂婚之時,家裡總會有許多懷著不同企圖的男人跑來家裡,有的吹口琴、鼻笛,有的彈吉他,因此在傳統部落裡面,大家對音樂、聲音都是極有敏感度的。

|缺口,其實是為了分享

針對舞蹈的部分,老師提到在部落裡最重要的就是「分擔」與「分享」,因此舞蹈時人與人之間所產生的缺口,目的其實是在預留「一個人的空間」,也是部落文化裡十分重要的概念。另外,舞蹈中間的部分是靈氣聚集的所在,只有媽媽、阿嬤與頭目會在那裡,一起欣賞每個生命的寶貴,並和大家在彼此的對唱中傳遞祝福。

聲音、舞蹈在部落之中的意義深遠,與生命之間存在著寶貴的連結,相信在聽完童春發老師的分享後,大家心裡都能對此產生更多的認識與感動。