【側記】張徐展【紙偶魔幻逐格動畫放映&實作工作坊】側記

日期:2023.08.12

講師|張徐展

文字|孔祥珩 攝影|張志宏

張徐展自述他在高中時開始做動畫,做了十年之後開始做比較多實驗動畫。台灣其實沒什麼實驗動畫產業,由於有看到藝術家用動畫來做影像創作,就再去念視覺藝術學院,結合動畫技法及一些影像藝術的觀念,發展系列作品,現在也還是繼續在嘗試用不一樣的方法去開發動畫及影像的各種可能。

張徐展說因為小時候家裡是做紙紮物品的,紙紮品都會用到竹子,所以就將紙紮做骨架的方法變成鋁線來做;另外用報紙貼出來的紙偶,漿糊乾了之後皺皺的,會有一些紋理存在,甚至一些報紙上的文字也可以稍微透露出想傳達的訊息。而早期做的動畫作品都在電影院播,後來進到美術館,就開始想說怎樣將動畫影像展示在空間裡面,用不一樣的觀影經驗去創作。

張徐展說因為小時候家裡是做紙紮物品的,紙紮品都會用到竹子,所以就將紙紮做骨架的方法變成鋁線來做;另外用報紙貼出來的紙偶,漿糊乾了之後皺皺的,會有一些紋理存在,甚至一些報紙上的文字也可以稍微透露出想傳達的訊息。而早期做的動畫作品都在電影院播,後來進到美術館,就開始想說怎樣將動畫影像展示在空間裡面,用不一樣的觀影經驗去創作。

接著張徐展將稍早放映的四部作品一一做介紹。《陰極射線管的神秘儀式》算是張徐展最早的創作,也很實驗性。靈感來自於家裡做紙紮的時候大家會放廣播或是電視來聽,有時父親會對電視邊聽邊罵,但換台後講同一件事父親聽了就覺得很好很對,同樣一件事在不同電視台就有不一樣的立場去表達。於是張徐展就畫了陰極射線管的五個畫面,想說可不可以同時間講一件事,但是這五個畫面有時意義是相似的、但有時又相反。

做動畫要花非常多的時間,像是《陰極射線管的神秘儀式》就花了一年半,後來《影像日誌》是因為被誠品藝術空間邀請駐村,但只有一個半月的時間,想說就用比較乾淨的線條,變了很多極短篇,每篇大概10~20秒,不預設任何腳本,所發生的事件都是在書店現場發生的,取材於真實生活,再加油添醋一番,用A到Z來標示,譬如說A是”Art of 20世紀”,G是”集體心碎日記”,因為集體GG的意思,有些是英文單詞、有些是諧音梗,像越南語用A到Z命名可能就是ABCD開頭的字放進去,但台灣有很多台灣國語或是外星語可以瞎掰,覺得蠻有趣。

再來《Si So Mi》靈感是來自於張徐展家旁邊的菜市場及夜市,那邊車水馬龍,老鼠過街失敗就會變成老鼠屍體,當時張徐展正要從藝術學院畢業,不知道要做什麼題材,每天從家裡去工作室要經過菜市場,都會看到這個屍體,到了第五天還繼續看到,於是就拍下它,開始想像這些城市裡的小動物在城市裡如何生存,後來發現這叫路殺動物,有人把路上觀察到的動物屍體上傳到特定網站,無形中就會建構出這個城市的動物生態、以及這些動物在城市裡生存的困難。有些老鼠是被車輾過、有些老鼠被家庭主婦淹死,在《Si So Mi》裡看到的所有老鼠的舞蹈其實是各種的死亡故事,像是老鼠在拉的紅色彩帶其實是牠的腸子,這故事是一個死亡世界的轉化,吸收了文化轉譯的象徵。「我想要透過這短短的時間,告訴你牠是怎麼離開的。」

《熱帶複眼》是導演比較新的創作,這故事其實是來自東南亞的文本【鼠鹿過河】,故事是在說小動物運用機智去挑戰困難,這種故事有很多,東南亞都會用鼠鹿這個角色去做詮釋。張徐展也秀出他在印尼買的鼠鹿過河的故事書,故事講一隻鼠鹿要過河,但牠不會游泳,牠想叫鱷魚排排站給牠跳過去,於是鼠鹿就跟鱷魚說國王叫我來數你們有幾隻,鼠鹿一邊跳一邊很得意就說了笨蛋笨蛋,在牠上岸前一刻,就被鱷魚把腳咬斷了。這故事就是要跟小朋友說做人要有智慧,但不能太得意。那這樣的故事在台灣就會變成是老鼠踩著水牛過河,所以十二生肖排在牛前面,在日本就是因幡之白兔,在歐洲就是薑餅人踩狐狸過河,在印尼就用鼠鹿這個角色去發展。另外一些編制其實有參考像是台灣的泥牛陣,透過舞蹈的手法讓這東西變得有趣,兩隻牛的鼻子會碰在一起競爭對峙,再分開,分開後各自旋轉。所以這些藝陣裡有很多動物的肢體語言。張徐展覺得非常有趣,於是編排一些藝陣裡的舞蹈動作來表達東南亞原作裡動物的想法。像是《熱帶複眼》裡的鼠鹿像小動物一樣蹲下來喝水,或是牠要逃跑的時候會不停地旋轉,這些動作都有它的由來,用肢體語言去取代對白語言。

另外也有參考舞龍舞獅的聲音配置,《熱帶複眼》裡蒼蠅的聲音其實是鈴鐺,鱷魚的咬合動作會有”鏘鏘鏘鏘鏘”的聲音,用的是鈸,所以它不只是是一種音效,而是告訴你這是一種祭典的表演。《熱帶複眼》聽到的聲音有兩種,一種是台灣的醒獅鼓,就是咚咚咚咚咚比較常見,另一種是在印度聽到的一種很特別的音樂叫甘美朗(Gamelan)。甘美朗很常被電影配樂使用,像是動畫阿基拉裡面牠要幻化的時候就有配甘美朗的演奏。張徐展想說既然用東南亞的的文本,有沒有可能也用東南亞的音樂,就跟配樂說指定醒獅鼓跟甘美朗這兩種樂器,請配樂混合成像是表演祭典現場的東西。另外「複眼」的意思是指穿梭在不同身分不同角度,所以一開始的分鏡就不斷的在變換,也用特寫得以穿梭在不同角色間。還有利用鏡子的反射,也是當時設定好的東西;另外藝陣的方塊步也是導演有先去學一下練出方塊步,再畫出連續的動態,所以影片中動物的舞蹈即來自於此。當時其實對藝陣有做了很多研究。

另外導演也秀出家裡的場景,自幼身邊便是紙紮的一群勞動者,很自然就當作做家事般一起幫忙做紙紮,家中生活場景也充滿了各種紙紮成品,睡臥的地方也放滿紙紮人,後來紙紮等傳統式微,2008~2010金融風暴,家裡好幾個月沒有生意,本來想要收起來,店面租給別人還比較賺錢,自己抱持著紀錄這一切的心態來以此作題材來做一個作品留念,跟它道別,用動畫結合紙偶的技術。張徐展一一秀出當時拍照留下的紀念,也秀出工作室的樣貌,放紙偶的地方叫做”演員等待區”等,水則是用各式保鮮膜塑膠袋等材質去實驗,以及攝影機焦距的變換讓水有流動的狀態。另外呈現民俗文化的風格經常從材料去著手,材料本身可以創造出一種語言及質感。

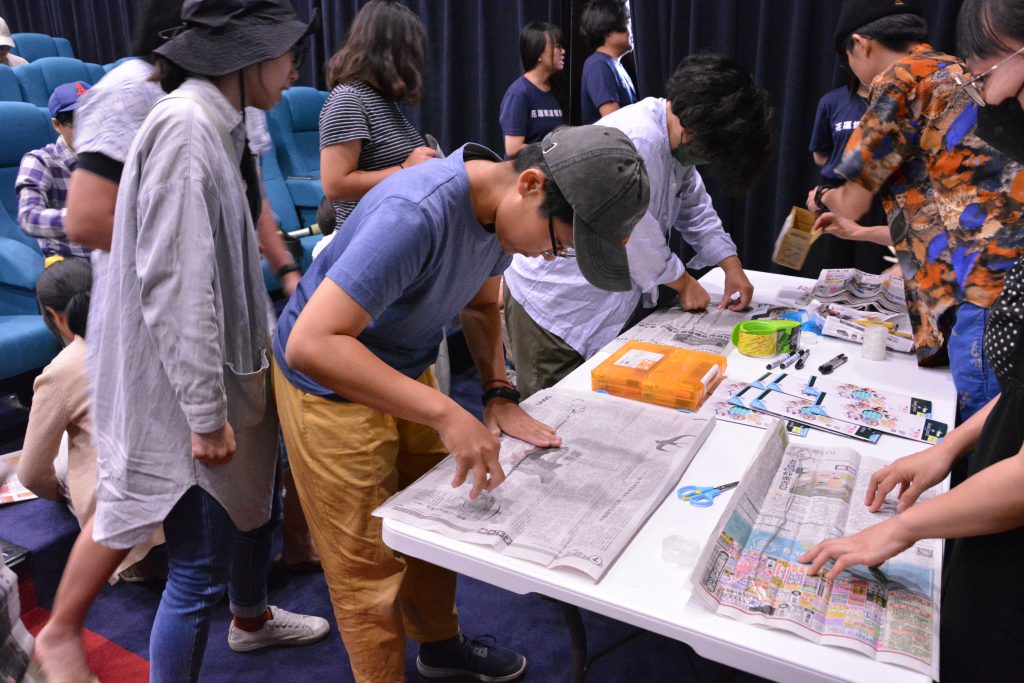

介紹尚意猶未盡,時間關係便開始進入實作了,老師教學員做簡單的紙條蟲,簡單的示範紙條蟲的各種動作後,學員們就各自在電影院的角落用APP練習一格格拍攝、設置速率撥放。學員們各自發揮創意,在鐵電的樓梯、舞台前、椅背上,玩得不亦樂乎,成品也各自精采。

最後階段由張徐展掌鏡,學員操縱自己的紙條蟲,30個紙偶各自用自己的不乏節奏,上演電影院中的蟲蟲大逃難戲碼,拍了許久才完成三秒的成品,也讓大家真正體會到逐格動畫所需要的耐性。

難得的逐格工作坊就在大家的歡笑聲結束,花蓮影音學堂年底壓軸還有什麼課程呢?大家拭目以待!

難得的逐格工作坊就在大家的歡笑聲結束,花蓮影音學堂年底壓軸還有什麼課程呢?大家拭目以待!

⠀