【側記】2023花蓮影音學堂音樂大師講堂-林強【聲噪中的紀實・如幻】

日期:2023.04.16 15:00

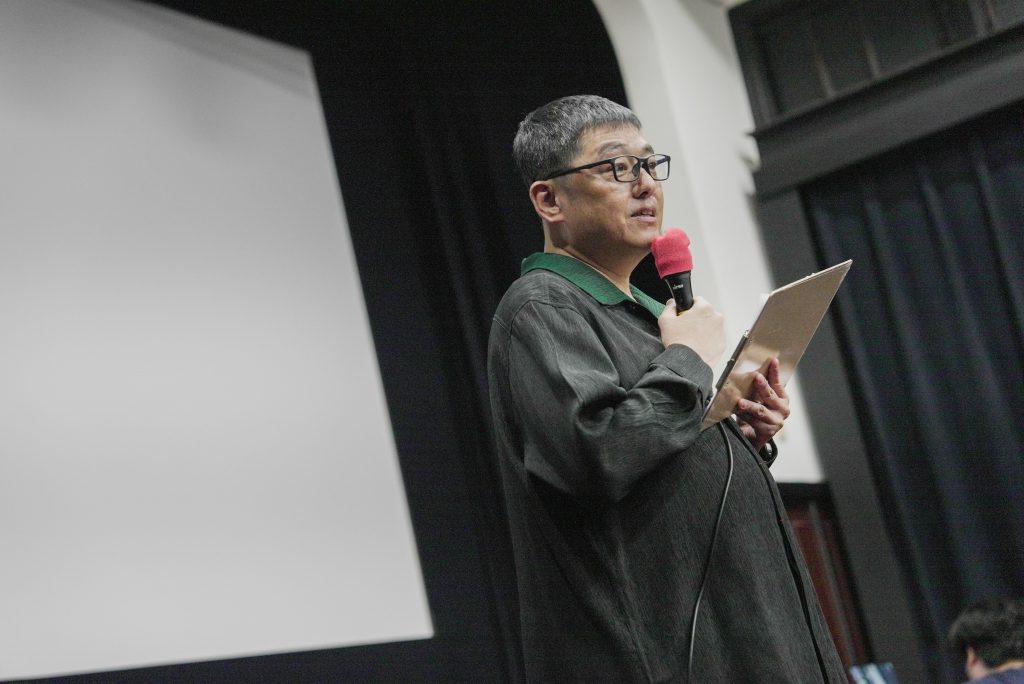

與會來賓|音樂工作者林強

文字|張玳瑋

攝影|高穆凡

本次大師講堂-林強【聲噪中的紀實・如幻】在開放報名後的三小時內迅速額滿,講座當日更有許多民眾前來排隊候補入場名額,如此耐心等候,為得就是能夠一睹音樂工作者林強的風采。

「《台北之晨》與《持攝影機的男人》」

在放映完兩部由林強所重新配樂的《台北之晨》與《持攝影機的男人》後,林強本人來到了花蓮鐵道電影院現場,和學員們分享做電影配樂的秘訣,以及自己一路走來的人生體悟。

林強覺得Youtube是技術上最好的老師,包括編曲軟體,他都是從網路上看影片學習,因此決定此行主要分享想法的部分。談到為《台北之晨》與《持攝影機的男人》這兩部片配樂的經驗,其實林強很早就有為老電影加上電子音樂配樂的念頭,因為覺得那樣一定很酷,沒想到正好國影中心找他合作,讓他有機會進行創作,得以從好幾部默片中任選想創作音樂的影片。

他形容整個創作過程是很任性、自私的,他不必像平常的電影配樂工作那般需要考慮導演的想法,而能盡興地運用自己所喜歡的電子音樂。雖然自己無法真正回到過去的時空,卻可以如同畫家、小說家一般運用想像力,假裝自己生活在過去的年代、與影中人待在一起。有想像才能到達,林強認為,這就是藝術可以做的事情。

「成長經歷」

談到《持攝影機的男人》,林強說自己對那樣的生活方式感到好奇,難以想像在1933年就有人拿攝影機拍自己的家庭生活,因為在那個年代即使是一般小康家庭也很窮困,不可能有那樣的條件,可想而知對方家族一定很有錢,才能到處遊玩。

話鋒一轉,林強談及自己的成長背景。林強回憶起自己在1964年出生(正好是白景瑞《台北之晨》的拍攝年份),由於媽媽是農家子女,排行老二,家中有11個兄弟姊妹要幫忙照顧,有時候林強會返回鄉下,和表兄弟們一起在田中玩耍,鄉下連水泥地都沒有,整日赤腳於被雞鴨鵝環繞的自然環境。

林強說他的血液、根都是很本土的,有著來自母親那邊的台灣鄉土情感,其實也想不到自己後來會喜歡上科技的電子音樂。儘管也曾唱過流行歌,但從1997年學DJ,買電腦、接觸合成器軟體後,發現電子聲音的觀念超乎之前拿吉他創作的想像,從此就被電子音樂吸引走了。當時很高興找到一個有相似愛好的人,是演唱《我們的世界》的「蔡藍欽」,同樣是53年次屬龍,他在離世的那一年買了很多電子樂器,正要學習,可惜卻早早過世了。

過去一些合作過的長輩,都對林強走向電子音樂的選擇感到不解,親友們和媽媽也都覺得他不再上電視很可惜,談到這裡,他笑說也覺得自己有點任性,自以為是個音樂家或藝術家這樣,可能冥冥中有某種磁場或因緣使他逐漸偏離正道。

「《向前走》-無心插柳柳成蔭」

提起過去唱流行樂曲的經歷,林強說《向前走》這張專輯有30%是自己會寫歌的實力,其他70%則靠運氣。是當時龐大的唱片工業形成了自己這樣一個歌手,譬如說規劃去剛落成的台北車站拍MV、要有伴舞等,甚至是該如何唱歌、服裝如何搭配、專輯內頁所寫的內容,都是由媒體、唱片公司等團隊帶著他進行,並非自己的想法。

適逢解嚴,本土意識抬頭,相關書籍逐漸出版,市場上還沒有出現《向前走》這樣的台語歌,而且當時電視頻道只有老三台(台視、中視、華視)、報紙只有三家(聯合報、民生報、中國時報),當這些資訊媒體跟唱片工業結合,要捧紅一個人是很容易的。林強說民眾不管怎麼轉台、翻看報紙,上面全都是自己,不像現在網路發達,一個有才華的年輕人要被看見是相當困難的事情。

談到這裡,林強提及父母的祖先都來自福建南安,父親那邊的先祖行業是做鑄銅工人,製作鎖、鑰匙等生活用品,來到台灣彰化大概只有一、兩百年的時間。阿伯做五金,如皮帶的扣環、皮包上的金屬製品等;爸爸則是金匠,善於打造戒指、手環、印章等器物。到了林強高中時,由於金匠的工作被工廠替代,為了照顧家中三個小孩,父母商量下,決定讓爸爸去跟結拜兄弟所開的阿水師豬腳大王學藝,從此舉家搬至台中賣豬腳,直至現在,父母退休後由弟弟夫婦二人繼續經營。

林強自認對生意一竅不通,並分享了小學時的趣事。當時要學算盤,但他怎麼都學不會,老師吩咐由和自己要好的同學來教導,並且規定要在下課十分鐘內教會林強,林強不想讓好朋友漏氣,但等到上課鐘聲一響,他就哭出來了,因為他還是學不會。自己不善於讀書,試著用心的結果是10分鐘後就睡著了,唯一不會被罵的科目是音樂,唱蔣公的歌,還是剛好60分及格。

年輕時的林強也很恐慌,不知道長大後要幹嘛,爸媽最大的期望只要他不偷不搶,他也沒想到自己會成為音樂工作者。他談及促成自己學音樂的契機,是因為看到班上吉他的男同學被女同學圍繞,在這樣簡單的原因下開始學彈吉他,後來林強決定上台北找有關音樂的工作,還和父母說如果找不到工作就回台中賣豬腳,最後去到唱片行當店員、賣唱片。媽媽到台北得知後,覺得還不如借他錢開唱片行、自己當老闆,林強才說自己其實是想進入音樂製作公司,只是苦無機會。

後來他去參加民歌西餐廳(台北西門町「木船」)的比賽,報名了創作組。那時是解嚴後,林強看了很多本土意識書籍,而他自認從小就是以台語對話,就寫了首台語歌去報名,當時所有報名參賽者都是用國語的歌,林強是唯一一個唱台語歌曲的人,雖然結果沒得名次,卻被唱片公司找上,因為覺得他很特別。林強笑著說,去到公司後才發現也不是找他去做歌手,而是做製作助理。

在製作公司工作的兩年多期間,林強持續自彈自唱寫台語歌,在老闆與製作人的幫助下,作品得以被滾石唱片聽到。那時候唱片業興盛,可以試著推出少量的實驗性作品,滾石唱片請來「友善的狗」製作團隊(羅紘武、沈光遠),還有李宗盛、陳昇,共同製作了《向前走》這張專輯。一開始發行後也沒有得到回應,因為市場上都是國語流行歌,台語歌的話是像《心事誰人知》或葉啟田、陳一郎那樣比較在地的台語歌才有市場,後來不曉得為什麼,時間久了就上金曲龍虎榜了。漸漸地,走在路上會有人來找林強合照,所有人都要跟他交朋友,甚至到餐廳吃飯時,老闆也特別放《向前走》,諸如此類的事情讓林強有些措手不及,從沒想過這張專輯會中,生活也就此改變。

當時按照唱片合約,每賣出一張卡帶,林強可以賺3元,雖然還要交38%左右的藝人所得稅,最後所得也不多,但那是林強出道以來的第一份收入,讓他覺得自己的音樂製作理想開始有所成就。林強回憶自己成為歌手後,到台灣各地去宣傳、辦簽唱會,但因為不想讓人覺得自己很臭屁,或者是沒成功就很漏氣,所以不想跟家人講,直到有親戚看到出現他在電視上,媽媽才知道了這件事。

林強回顧自己的人生經歷,從學習音樂、進入圈子,到後來做電影配樂,他覺得自己的人生充滿很多機緣,有太多比他有能力的人,包括年輕一輩、有很多出國學習歸來的音樂家,不管是音樂基礎、見識或者造詣,都是自己這種半路出家、土法煉鋼的人沒法比的。一路走來,到現在這樣的年紀,林強說自己有個座右銘-「無心插柳柳成蔭」,冥冥之中被命運安排,其實自己並沒有什麼特別,就只是個普通的、很一般的音樂工作者。

「從《聶隱娘》、《地球最後的夜晚》的合作經驗中談電影配樂的秘訣。」

出完《向前走》專輯後,林強覺得自己應該深入學習音樂製作,當時沒有網路,便廣泛看國外的音樂雜誌、看附贈的DVD,即使英文能力不好,但就翻字典慢慢翻譯,再加上一位朋友羅百吉(1993年《娛樂世界》編曲)的教學下,逐漸學習電腦編曲。從1997年起,林強開始廣泛結交DJ朋友,聽各種電子音樂,包含舞曲、實驗性的、聲響的,也辦了很多電子音樂會,在「電子音樂」這條路越走越遠,也與當歌手的自己漸行漸遠,正好當時又認識到侯孝賢導演,在對方的邀約下開始電影配樂的工作,一做就做到了現在。

自從接觸到電子音樂後,林強就此以電子音樂成為大部分的創作素材,就連《刺客聶隱娘》這樣一部有許多古代樂器的電影,背景也是鋪墊了電子音樂。談到《刺客聶隱娘》的合作經驗,最初林強並不打算做這部片的配樂,因為電影中的時代背景是唐朝,在文化影響下有古琴、漢樂、胡人的音樂,是他所不熟悉的領域,後來他去參訪了南藝跟北藝的民族音樂所,請教那邊的老師,欣賞了樂器庫中仿製唐朝的樂器,對方也使用這些古老的樂器,彈奏幾段敦煌石窟的樂譜給他聽,聽得過程中懵懵懂懂,林強還是開始了這部電影的音樂創作。《刺客聶隱娘》的配樂期程約有8個月的時間,中間有多次停頓期,來來回回不曉得被退件了幾次,談到這裡,林強說做電影配樂的最大好處與壞處都是-「所有的結果都不是我決定的。」,就算做出來的配樂是自己前一晚嘔心瀝血的創作,還是要做好隔一天被打槍的心理準備。

在觀眾預先提出的問題中,有人問林強做電影配樂的秘訣。他說:「秘訣有,就是耐心,沒有別的了。」

談到被打槍的經驗,林強說貴州有個拍《路邊野餐》的導演,名為「畢贛」,找他做電影《地球最後的夜晚》的配樂。在對方的邀請下,林強去到導演的家鄉-貴州「凱里市」,與對方的親友見面、前往電影拍攝地探勘,也與苗族的朋友會面,聆聽他們所吹奏的蘆笙,聽來有種屬於苗族的迷幻感,那樣的樂器由蘆葦所製作,音色不像漢人傳統的笙,讓林強覺得很特別。

回來台灣後,林強開始為電影做配樂,一開始他也對這次的合作有所嚮往、充滿情感和想法,但實際上製作的過程卻不斷被畢贛打槍,讓他相當沮喪。他自嘲說自己一個得過獎的長輩卻被這個20來歲的導演折騰,畢贛總對他說,強哥再加油一下!後來林強才明白,畢贛是想要自己跟他一起冒險、創新,但他們兩個都沒有足夠的時間,畢贛有交片壓力、林強也有後面的其他工作安排,雙方一再地來回折騰,讓林強覺得這是自己有史以來最辛苦也最沮喪的工作。林強說當時的想法是,如果畢贛下次再邀約,他一定不會答應。但在合作的當下,他說自己的堅持就是所有的工作都要善了,這也是他的秘訣之一,不管自己的身分如何、晚輩如何折騰,還是要把工作圓滿結束,日後好相見。意想不到的是,這樣一次沮喪的工作經驗,卻讓林強榮獲了金馬獎「最佳原創電影配樂」,林強說:「由此可見,這就是創作的祕訣,技術學習不是難事,但創作時一定要有耐心、要善了,每個人都做得到。」。

除了耐心外,做電影配樂還要考量自己對片子有沒有情感、有沒有辦法投入,要一直跟導演溝通,了解對方在想什麼。因為知音難尋,雙方的想法不一定會契合,穿衣服都怕撞衫,更何況音樂,尤其大家都是創作者,每個人都在努力想辦法表達自己,導演的想像未必是自己能進得去的。時間允許的話,就慢慢的熬,共同去冒險創新,不走老路,跟別人不一樣。

「電影配樂之外,新的嘗試」

林強說自己人生目前最大的困境,就是電影配樂的工作越來越少。因為最近國內的院線電影,如懸疑、兇殺、恐怖、鬼片,這些台灣現在最受歡迎的類型,都和自己越來越遠,林強自認適應力差,儘管電影配樂是自己的工作,但他平常不愛看這些電影,也沒辦法做這樣類型的配樂,這樣矛盾的狀況,讓林強開始思考自己是否不再合適。因為每個世代都有自己的屬性、會產生的電影類型,現今的電影和自己曾經所處的時代也已經不同,自己一路跟著侯孝賢導演過來,有問題都是向李屏賓、杜篤之等前輩學習,他從未在商業娛樂片操練過,即使以前豬哥亮的賀歲片曾找他配樂,但林強也沒有接受,因為自認沒有這樣的創作能力。林強自認就是不愛看那些電影,也不想做那樣的配樂,更無法昧著良心創作,這就是他的任性、自私、孤僻。

目前他轉向獨立而小眾的電影,但因為票房跟資金的壓力,那些導演或者改投入商業片的製作,或者漸漸地離開台灣。林強說自己對《守護黑面琵鷺》《老鷹之手》這些文藝片、藝術片,比較在地而真實的電影比較有興趣,但這些電影沒什麼預算,導致他從去年開始覺得自己要節衣縮食,要主動去找喜歡的電影來配樂,也要控制自己的慾望,譬如忍耐不買最新的IPhone,或是跟同學出去的話,就自己帶茶葉去樹下泡茶。

這樣的困境讓林強思考,如果不靠電影配樂,自己作為一個音樂工作者,還有沒有其他可以發揮的空間?結果是有的。

林強分享了前陣子的合作經驗,並在講座現場播放了相關影音紀錄。前段時間台北時裝週在台南地南鯤鯓王爺廟舉辦了一場時尚大秀,由七個年輕的當代設計師與七個傳統工藝師,包括歌仔戲、皮影戲、宮廟的繪圖師等,一共七組人馬共同合作設計服裝,而現場走秀的音樂正是由林強所創作的電子音樂,另外他也有跟舞團合作,譬如參與了雲門舞集《十三聲》的音樂設計。

林強總結自己目前的現狀,除了紀錄片的電影配樂外,也開始做一些與電影配樂無關的工作,好維持音樂方面的收入。他最近也有發行一些電子音樂作品,但是勸大家不要買,因為是實驗性質,聆聽上並不悅耳,就不勉強大家。電子音樂作品如只發行黑膠的《別樣》(Other),因為只有300張,賣完就賣完了,他自己也不好意思宣傳。還有《單純的人》合集,林強邀請朋友來聽他早起的歌《單純的人》,每個人再依照自己聽完後的感受,來發揮創意製作出6首電子音樂作品,不過因為發行量很少,知道的人也不多。另外是在去年,當時坂本龍一還在世,官方團隊邀請了全球的一些音樂家,分別從坂本龍一的創作中,找一首歌來重新做編曲,而林強選了《walker》,在收到音樂的分軌檔案後,進行了重新創作。

「人生體悟-外圓內方」

現場林強也談到了自己的人生體悟,並分享了兩句話,一句話是他爸媽所說的「人來到這世間,總是會帶些糧草」(台語);另一句則是「歡喜做、甘願受」(台語)。他認為如果創作者有一顆純粹想創作的心,一路往創作的路上走,人生中總是會出現一些無意間的機緣,而不用汲汲營營為了三餐害怕。身為創作者,簡簡單單生活就好,如果對物質的欲望太高,反而會失去純粹的創作動機。談到這裡,林強笑說,待在台灣是不可能餓死的,連安全島都有阿嬤在種菜了。

當電影配樂的窗關起來,又有了別的窗打開。儘管沒有經驗,也擔心時代差異,林強還是很開心地為時裝週走秀配樂,他覺得雖然現在是年輕人的世代,自己的喜好和藝術見解與年輕人不同,但他並不媚俗,也不會去討對方歡心,而是以有創意、實驗性的創新方式,很直接地把自己心中對藝術的感受表現出來,這樣一來就沒有時代的分別了。原始或前衛其實一樣,電子音樂和蟬叫聲亦沒有分別,「分別」是一種限制,不管對錯黑白、前衛傳統,只要把舊有的理解打破後,創作就能開闊。林強希望自己在音樂這條路上走得越遠越好,最好無邊際、可以到宇宙,能夠到哪就到哪。

林強提到老子的思想-「外圓內方」,他認為創作者外在與人相處要謙和圓融,和氣生財、以和為貴,但內在要有所堅持,不要隨波主流,要有對一件事與生俱來的執著,清楚知道自己要幹什麼。不要去模仿他人,更不必跟別人攀比,而是用自己的方式去達到與對方一樣的高度,真心誠意地去創作,讓作品有自由的生命,不要看不起自己的創作。

「有很多人很厲害,但我也不差,就用自己的方式做出來,日積月累,也會有自己的影響力。金字塔頂端的人寥寥無幾,如果我們沒有機會站上去引領大眾,那麼引領小眾也是很好的一件事。」林強說,這是自己一直以來的想法。

Q1.感覺林強老師的音樂本身畫面感強烈,好奇在做影像配樂的時候,你是否會有所擔心。尤其是碰到實驗性的,或者是錄像這種影像資訊比較模糊的作品形式?

林強:

妳有沒有看到,那個模糊的影像是我所挑選的,我很高興挑中它(指《台北之晨》與《持攝影機的人》),我覺得模糊也是那部片生命的一部分。因為歷史時間的關係,那個影片整個壞掉了,在還原後變成那樣斑駁,我一看到就很喜歡,要不然我應該挑更清楚的影片,那是我刻意挑的。

Q2.(延續上題)所以影像的那種模糊感是讓你在創作上有更多空間或靈感嗎?

林強:

我做電影配樂的經驗,也不一定都是模糊的影像。對我來講,模糊使影片跟真實產生了距離,那樣一種模糊而抽象的美,我很喜歡。譬如說有些畫家喜歡畫得像相片那樣真實,那種畫風我也喜歡,但我更喜歡抽象。

可能是因為我最近都在玩一些實驗的電子音樂,想法上就會跑到那邊去。因為我買的合成器都是以聲音為主,不像流行樂要編譜的觀念,電子音樂是要調到自己喜歡的聲音,再變成一種氛圍,然後添加自己喜歡的低音或者是鼓,那是很抽象的,我最近的狀態就是喜歡做那樣的東西。

但電影配樂就不一定,並不是自己想要表現什麼,而是跟導演合作,去看看對方需要什麼。譬如說你原先提出想用電子音樂來做,可是對方說不要,他要加點鋼琴,那你就要找鋼琴的音色彈進去。做電影配樂有很多部分不是你想要做什麼就做什麼,而是要跟導演溝通,討論出一個雙方都覺得可行的方式。

Q3.去年大概12月底的時候,我去參加了《聲波薩滿》音樂祭,正好看到老師也有參與演出,一首歌大概持續了半個小時。想請問說表演當下的狀態和電影配樂有什麼不一樣?

林強:

電影配樂要考慮的太多,表演的話就什麼都不管。因為我不是一個會取悅大家的人,我也不曉得怎麼取悅,像我在做這個影像的時候(指《台北之晨》與《持攝影機的人》),也沒有去想說大家會不會喜歡、最後能否得到掌聲,我都不太去想這些。

我的想法是說,既然你們邀請我,那我就去。我就用我喜歡的方式來做,用電子的合成樂器表演,產生一些抽象的聲音,我就覺得自己很開心,大概就是這樣的狀態。

我用電子音樂來表演的次數大概一年就一到兩次,沒辦法養活自己,那既然這不是一門生意,也不是一個賺錢的工具,你就不要想那麼多,既然受到邀請,就自由而放鬆地在當下表現出自己所想傳達的,讓自己開心就好。雖然你好像有付門票錢(大笑),但畢竟現場也不是看我一個人的表演,就像是去看表演時也會有幾個不喜歡的演出,我大概是這樣的想法。

Q4.最近是否有想做新的專輯?

林強:

我這個人是這樣,因為工作邀約滿多的,除非太閒了,我不曉得自己現在沒工作要幹嘛,才會想說不然出一張專輯。

Q5.(延續上題)做一張商業的專輯?

林強:

說實話應該也沒有唱片工作願意來幫我做,因為你已經離開流行音樂太久,你也沒有能力寫流行歌,那他們要幫你做一張唱片,整個公司團隊都要出動,整個成本會很高。至少目前沒有人會來找我做這事,如果有我會告訴你,是真的沒有。所以我覺得生意人還是很聰明的,知道找誰才能回收成本,不會找一個來賠錢的。

我自己也沒有想做。大概有近15年的狀態都是說,隨緣而不攀緣,人家來找我,我會評估自己的能力,看自己喜不喜歡才接,我很少自己出去外面談工作。到這個年紀還能這樣,我覺得還蠻幸運的,要不然像我這種比較偏的人,其實應該多去音樂界的社交活動,多一些交流,才能有音樂的工作可以接、人家才會想到你,然後我又沒上電視,慢慢地大家都忘記這個人了,還有在注意我這號人物的,除非是有關文化工作的人才會知道得比較多,如果是一般的老百姓,像現在我出去吃飯、坐捷運,也沒人認出我來啊。

我覺得這樣也蠻好的,離我當初作為一個歌手的生活方式已經越來越遠了,也蠻自在的,沒有以前的干擾,像是走在路上時有人來找我拍照、寒暄,這些機率都越來越少,那我覺得這樣的工作方式也蠻適合現在的我,蠻好的。

Q6. 我想問關於《南國再見南國》,很喜歡老師在裡面飾演的重要角色「阿扁」,有幾個問題想提問。第一個是,老師在演電影時,進入角色狀態的路徑和從事音樂的路徑是否不同?

林強:

《南國再見南國》是1995年的片子,已經是25年前了。我演的角色叫做「阿扁」,大家有沒有發現我的頭很扁?小時候燙衣服我媽媽都叫我過去(玩笑)。

那是我跟侯導開始合作的第一部電影配樂,他來找我,我跟他說我又不會編曲只會寫歌,沒辦法做配樂,但他說就用我的方式去做就好了。所以大家如果去聽,會發現《南國再見南國》有很多歌曲,包括濁水溪公社、雷光夏、我,還有現在已經不在的樂隊「彼得與狼」,因為我有在片中擔任角色,就跟這些參與的音樂朋友大概解釋劇情,那每個人就去做兩首作品,我聽得不錯就進錄音室了,那侯導就把這些配樂放到電影中他想放的地方,我直到進去戲院看才知道說原來會是像這樣,這是我第一部配樂的經驗,但這其實不是配樂,只是做好了歌曲給侯導讓他放進去,而不是由我來決定。

我演「阿扁」這個角色,是因為那時候我對演戲有興趣,想知道自己的能耐,好奇心驅使。那侯導知道我不會演戲,他叫我回去之後每天都把戲服穿上,像裡面的角色,比如說每天早上出門去檳榔攤買兩包檳榔一包菸,這些都不是我的生活習慣,他說我就要變成阿扁,因為我不像科班可以迅速進入角色,就必須像那樣,這是對我一個不會演戲的人的教導。

他們幫我染髮,我就真的每天吊兒郎當的,還沒到片場就開始假裝自己是那個樣子,每天都這樣,假裝久了好像就變成那個人了。

其實裡面有些角色,比如說演警察的角色就是台南幫的黑道,製片裡面也有台南幫的人,侯導叫他帶我去堂口坐坐,說這是林強,演了什麼樣的角色、想要來看看。我就去堂口、酒店或是賭場,跟他們玩在一起,他們知道我是去拍戲的,不是去跟他們混的,但其實也蠻危險的,因為他們身上有槍。然後還有去高雄鹽埕區的「沙仔地幫」(台語),那是楊登魁的幫派,我們就去跟他們一起混,假裝自己跟他們是一夥的。

說實在那時候我的體會是,哇靠,人墮落的速度真快!平常生活不能做的事情那邊通通都有,毒品、女人,只要是縱慾的東西通通都有,你雖然只是演戲,但跟他們玩在一起之後,就感覺雖然沒有學過,進去之後一下子就會了。所以雖然我不會演戲,但你看《南國再見南國》我是那個樣子,就是因為侯導的這些安排。

那這也發生一個問題,就是電影上映後有一年的時間我回不來,他們打電話來,我就一定會去,不是因為不好意思,是因為我喜歡,真的太好玩了。所以我也墮落過,雖然有為了演戲的好理由,但確實也墮落了。後來我想說自己又不是兄弟,沒辦法像那樣一直玩下去,我是個音樂工作者,我要做配樂,就慢慢婉謝,慢慢就回來了,就不再是那個人了。

對不起喔,可能說得有些兒童不宜,但就是要告訴各位說,我發現自己不能演戲就是因為這樣,難道每次演戲都要像這樣嗎?就像說你演一個搶劫犯也要想說是不是真的要去搶劫。所以你就知道說我不是會為了演戲去學習技巧的人,我只是為了好奇好玩,才去演了。

人的潛在,只要願意放下真實的自己,都會有那一塊,所以人是善惡夾雜的。以前你看到那些人可能會很不屑或是想避開,但今天為了演戲去跟他們玩在一起,結果就是玩下去了,就是有這樣的差別。我們經常看到電視新聞上,有些殺人犯,附近的鄰居媽媽都會說怎麼可能、他平常不是這樣,可是他真的就會去做那樣的事。

人是善惡夾雜的,我們唯一能做的事情就是控制,控制自己不要往壞的方向。如果身邊的朋友都是正面的,那你看的也是正面的,當然就會往好的方向去。如果交一些朋友,耳濡目染,就會慢慢往那邊去,但那邊會比較危險,如果哪天跟他們結仇的幫派過來了,正相殺的時候我還在裡面,就算說自己是無辜的、是來拍戲的,人家才不管呢!

Q7.(延續上題)第二個是想知道,老師近幾年比較多為中國導演的電影做配樂,為什麼不是和台灣更新進的導演合作,中國這些獨立導演的作品對你有什麼樣吸引力?

林強:

因為台灣大家都在拍鬼片和懸疑片啊,沒有拍的那些人也不來找我,因為我年紀太大,與他們有代溝了。

那和中國第六代的這些導演合作,我舉一個例子,我以前根本不曉得賈樟柯是誰、是幹嘛的,但大概在2004年的時候,他的製片突然聯繫我,說賈樟柯要拍一部片叫《世界》,想找我合作,不曉得你有沒有興趣。那我就說我不曉得賈樟柯是誰,你可不可以寄他的作品給我看。那對方就寄了一些作品,《小武》、《站台》、《任逍遙》,我看了就覺得很有趣。

那我是怎麼看中國這些片子,第一個就是好奇跟新鮮,因為在台灣也沒有機會看到那樣子的人、狀態,拍這樣的片子,跟台灣完全不一樣,我很想去中國跟他們認識、交流。拍《世界》的時候,他們殺青後邀請我過去,我才第一次認識到賈樟柯,跟他一路合作,從2004年到現在,都二十年了吧。那他最近在籌拍新片,也正在製作。

就一直跟中國這些拍獨立小眾電影的導演接觸,因為我只對那些片子有興趣,他們也知道。也許是因為中國現在的商業片太多了,像北京電影學院科班的人,如果想做一些不一樣的作品,在中國找不到做音樂的人,都會來找我。因為他們知道我跟侯孝賢、賈樟柯、畢贛、趙德胤這些人合作,做來做去都是這樣的電影,久而久之,我就成為了一個符號,是專門做這些文藝獨立片的音樂工作者。到現在還有很多中國的片子來找我,那都不談價錢的,因為他們都沒錢。

台灣如果有這樣的人,我也願意做,但好像就是物質欲望太高了,大家沒有下定決心去做,或是拍一些不一樣的獨立電影或是藝術片,可是至少一些紀錄片,我也有去幫忙。最近才在幫阿美族的導演,他在拍新店的溪洲部落,本來要全部拆遷,那個導演記錄整個過程,從過去到現在,那些阿美族生活在那邊,也是從花蓮的一個部落過去的,包括現在在原地蓋新家,準備繼續生活下去。看了這樣的片子讓我很感動,也很有興趣,現在就正在做這部片的配樂,我就很喜歡像這樣的片子。

我慢慢的往人比較少的路徑越走越遠,剛剛有位朋友提問說我有沒有要出流行音樂專輯,我已經回不去了,就是很自然的往那個方向去了。

Q8.我想問個相對膚淺的問題,關於「外圓內方」,像我自己是個影像工作者,也會遇到對方預算不足的時候,那外圓要圓到什麼程度、難以衡量。像是修改次數上限,要如何跟合作方談價錢,還是說就沒有辦法談價錢?

林強:

因為我不曉得妳怎麼跟他簽約的,不知道你們雙方合作的細節。那我有個建議是,如果妳做不下去,可以委婉地跟對方說自己做不下去了,請對方找別人接手。那前置的部分如果妳有領到錢,就把這部分解決掉就好。

我也有很多這樣的經驗,就是說一直改一直弄不好,就說自己大概沒有能力達到你的需求,那我就退出,把後面收的錢退掉,這也是一種善了的方法。至少沒有翻臉,兩人談好把這個工作結束,不是說一定要咬著牙做完。不要吵架就好。

Q9.我想延續剛剛那位夥伴的問題。您有說要愛自己的作品,但我覺得創作上總是會碰到需要磨合,像您剛剛有分享關於在南鯤鯓的時裝周,和許多年輕的設計師合作,但對方改了又改、退了又退。那您是如何調整心態,去愛自己的作品呢?

林強:

我說的愛自己的作品,是你可以完全單獨決定成品的情況下,就要怎麼做就怎麼做,但如果你要跟對方合作,就必須有很多的溝通。最好就是你可以完全掌控,那如果沒有,一直被對方修改,但不管怎麼說做音樂的還是你自己,他只是告訴你說這個不要、那個要怎麼樣,那你就盡可能去做。很多時候也是時間不夠,就只能妥協,這樣的方式也有,作品也不是很完美,但因為沒辦法所以就結束了。就看你遇到的對象,怎麼溝通、怎麼做。

像我剛剛提到畢贛,做《地球最後的夜晚》的時候,我就是被他一直改,那時候都已經快放棄了,但還是堅持想把這個事情做好,想說鬆一口氣後,下次再也不要做他的音樂了。結果得了金馬獎最佳配樂,所以怎麼說呢?那也不是你最嘔心瀝血、掏心掏肺、感動得眼淚掉滿地的作品,最後做出來的音樂得了一個獎。那是完全不同的,是你已經被改到覺得怎麼會這樣,這也不對、那也不對,是因為最後時間不夠了,兩個人才停止,才不得不用最後那一版,交出去後無心插柳柳成蔭,原本想說這種作品怎麼可能會得獎,又不是你自己的,又在那邊痛苦萬分地改,這個事情不知道該怎麼說。

人還是有點靠運氣吧,我覺得。也許那種運氣是來自孝順父母,我不知道,只是說也許。有一顆報恩的心去面對所有的人,不管這個人是來幫你家洗廁所的阿姨,或是來幫你裝水管而髒兮兮的先生,人生處處有感謝,你都用同樣的真心,這些人都值得跟他們說謝謝,而不是用傲慢的態度來面對他們,或者說用金錢衡量。

比如說對父母也是一樣,二十四孝太難了,我一孝都沒做到,但是總是要報恩,就是盡量去做。用這樣的心去感恩一切,從家人、鄰居,甚至是花蓮、台灣,這樣你的心量不是很大嗎?我覺得這樣的人一定會有福報。我覺得這是人的好運的一部分,這是我的經驗,大家可以嘗試我的方法,也許試一個月,感恩週遭的所有人,放下過去所有看不慣的,就算找不到好的那一面,至少不要一直想著對方壞的那一面,出於對一個人的基本尊重去感謝他。這樣去對待所有人與事,也許慢慢地你也會有跟我一樣的好運。如果你覺得最近工作倒楣,也許可以試一下,不靈不要做就好,這種方法也不用錢,不像什麼心理養成班、禪修、瑜珈,要付個五萬十萬的,大家可以試,免費的。

Q10. 我想請問你的樂理邏輯技術跟自由創作直覺,這兩者之間的關聯?

林強:

我覺得這取決於你本來學習的環境,譬如說我小時候沒有經濟很好的學習機會,所以對於那種正規的科班教育,我是缺少的。這是我的成長經驗跟環境,但不是說大家都要用我的方式,不代表說大家都要捨棄科班,我是說我的環境是這樣,只是讓大家參考我的狀況。那我這樣的例子,也許可以讓跟我有同樣環境的音樂人知道說,其實每一個人都有這樣的能力去做好每件事,只要你是真心喜歡這份工作,也如我所說,這些好運來自平常你看待社會與周遭人事物的方式,以及你用什麼樣的狀態去生活工作。所以說對於樂理邏輯或我的自由浪漫,是我的環境造成的,並不是我刻意要分別

也有很多從科班長大的有名音樂人,比如說坂本龍一,他從小就是音樂班的,學了很多古典樂理,人家可以走到全世界,也是來自科班的音樂經驗。所以就是看你個人,什麼樣的環境造就了你,不要覺得自卑,就是出於對音樂的熱愛,用音樂來表達自己。像很多原住民朋友,他們在山中生活可能也沒學過樂理,就是族人教導該怎麼唱,但他們一開口唱歌,你還是會很感動,比聽古典音樂還更快掉眼淚,那些古典交響樂隊製作成本可能要幾百萬,你聽了也沒感覺啊,拍拍屁股就走了。

就看你覺得自己是什麼樣的一個人,用什麼樣的工作方式去生活。不要去跟別人攀比,每個人都是獨立的個體,每個人來到這世界上都有自己要走的路,不必去跟隨別人,包括我。大家有沒有看《阿甘正傳》?阿甘說要跑美國的時候,後面跟隨了一大堆人。人非常容易受到前面領導的那一個人感動,而去追隨他做的事,這是人性,但這樣有個危險,當阿甘說他不跑了、要回家睡覺了,跟隨的那些人都傻掉了,不知道自己該怎麼辦。你就簡簡單單地去走你自己的路,不要學別人、不要去攀比,用自己的方式生活,這樣我們就不會變成阿甘身後追隨的那群人,在失去領導者後無所適從。

Q11.如果有興趣跟老師合作,是怎麼進行?

林強:

就直接過來跟我聊聊天,看要做什麼,就這麼簡單。我也沒有經紀公司,就一個人。

Q12.想請問老師有在做田野錄音的部分,如何跟電子音樂做結合?老師的思考方式是什麼?

林強:

我覺得就是不要有分別心,你所錄下來的溪水聲也是電子音樂,早上的蟲鳴鳥叫、晚上的蛙鳴,這些也是電子音樂。把他們視作都一樣的,那就可以直接混在一起,譬如說我聽到蟋蟀或壁虎的叫聲,我都覺得超像電子音樂,都很好聽。所有的音樂,包括傳統的古琴、小提琴,所發出來的終究都是音波,那你就從音波去思考,就不會侷限在是傳統還是科技,電子還是類比,都沒有分別。

需要時間去習慣、學習,改變自己對音樂的認知,必須真心這樣感覺,而不是今天聽我講就這樣覺得,那是有分別的。這些音樂工作的經驗累積,才讓我來到這個年紀現在這樣,這是有脈絡的,不是我昨天才悟到了這個道理,然後今天就來跟你說,這需要有時間的累積。比如說如果你對原住民的古調有興趣,你除了聽之外,還要去感受,因為那是要唱給祖靈聽的,那你不能只是拿那些聲音來當素材,但心裡面卻一點尊敬也沒有。像他們為南鯤鯓王爺所唱的歌,你至少要去致意一下,就算不拜拜,鞠個躬也可以。對一切都真心尊敬,那這種敬意就會讓你的創作不一樣。現在很多做原住民或在地相關的創作,都只是拼貼式的,一點敬意也沒有,自己本身也不相信,但卻在做。那我一聽就能夠知道,那裏面有沒有情感、有深度,是不是能夠觸及到你的靈魂,拼貼很容易,大家都會,但層次是不一樣的。所以說做聲音採集和電子音樂,裡面的觀念跟想法其實是相同的,因為你真心相信,那做出來的東西就會不一樣。

Q13.電子音樂吸引你的地方是什麼?

林強:

自由。它可以讓我的心飄到天外,而且天外還有天,可以去宇宙遨遊。每次做電子音樂,都讓我感覺在天上飄,因為我最近比較喜歡抽象的東西,那種天上的東西我最喜歡了,看白雲飄,我覺得電子音樂就有這樣的感覺。

包括操作那些聲波、線路,比如說這條電流走到哪裡,你要操控讓它切換時跑去哪裡,產生另外一種音波,那最後產生的電子聲音你是否喜歡,不喜歡的話就轉掉,讓它跑另外一條路,也許它不是一段旋律,就只是一個長音波。那電子音樂就是要真心喜歡,才去做,跟剛剛說的道理是一樣的。