【側記】2022台灣國際人權影展專題座談-噤聲的創傷圖像

日期:2022.11.05 19:30

與會來賓:彭榮邦老師

側記:駱雅婷

放映《我在殺人政府臥底的日子》的時候,因故有一小段的時間,電影有著畫面,卻沒有聲音。

我們仿佛一起經歷了一段被噤聲的片刻。

鐵道電影院這樣一個空間,不同於其他戲院,它提供電影藝術的另一種可能。

我們看電影,例如威漫類型的,是經歷電影特別經營的Fantasy。

我們剛剛看的這部影片,則如張釗維說的一種紀實電影。仿佛歷經了一場如夢似真的 dreaming life。

我們剛剛共同經歷的是一段記憶的過程。

在人權影展的youtube可以找到這位導演製作這部影片的想法。埃里斯剛開始是她一部短片的主角。

從影片可以看見導演用拼湊的方式去呈現素材,包括國家檔案中心想要搶救的這些影片,那些1970年代消失的影片。這樣的呈現主要原因是瓜地馬拉政府曾經試圖抹去記憶,所以下令銷毀很長一段時間的影片;另一個原因是年代久遠,你可以看見有些素材是膠片,有些已經發霉,就像我們國影中心都在試圖去搶救某一個時代的記憶。

導演從人物訪談以及好不容易找到的資料去拼湊出埃里斯這個人的立體性,拼湊瓜地馬拉,拼湊出獨裁的時代。以詩意的形式拼貼出圍繞一個人,一個地方,一個時代的記憶。

導演何以用這樣的方式來記憶一個人,記憶一個時代,與威權統治的減法及加法有關。

減法就是銷毀檔案 ,把一些地方用黑的遮起來,威權統治會讓曾經在歷史上佔有意義及重要性的人、圖片等被消失。

另一種則是加法,創造新的故事覆蓋舊的故事,用所謂的經濟奇蹟抹滅掉跟白色恐怖有關的記憶。創造一些意識形態或正面的說法,例如和諧觀。

從導演找到的素材裡可以看見國家最想抹去的兩個部分,關於暴力統治以及關於反抗的記憶。它要讓你知道現狀是理所當然的,它要讓你知道其他的可能性不用想。一旦讓你知道現狀的理所當然曾經被反抗過,那一點點的火苗,就很難消滅。

剛看完這部影片,不知道大家是否覺得很近!我自己覺得很近是因為前陣子接受促轉會委託的研究案,讀了許多受難者的資料,特別到了整理期末報告的階段時很難睡,那些幽魂般的在糾纏。那也是我長這麼大以來,第一次那麼近距離去接觸這些人相關的記憶。對台灣來說,其實類似這樣的國家暴力,沒有很遠,其實它非常非常非常的近(很重要所以要講三次)!

如果只看戒嚴,1949至金馬解嚴的1990年代初期,這麼長的時間,台灣是在軍事統治底下。然後,你們熟悉的228、白色恐怖等,在當時都是為了維持政權統治的恐怖方式。

很近期才開始,距離解嚴30年。那我們會不會遭遇像剛剛影片那樣的問題?有記憶的人已經不在了!有檔案已經被銷毀了!有些東西拼湊不回來!我們其實是在類似的困境當中,展開轉型正義的工程。而且這個轉型正義被當作可以隨著轉型正義委員會的結束而結束的事情。

戒嚴時期這麼長,對集體造成這麼大的傷害,然後很快地出現一個轉型正義委員會,很快的又把這個轉型正義委員會收掉,好像覺得這件事情就結束了!

《不是自己寫的日記》影片分享

轉型正義工程很重要的一部份是收集台灣在威權統治期間對人監控的資料。這部影片是去找當時被監控的那些人看他被監控的資料。這些人都嚇死了,因為他自己都記不得當時發生了什麼事情,但有人把它「記」得很清楚。

台灣的威權統治時代,是有一群人住在其他所謂活在經濟奇蹟裡面的人沒有辦法想像的日子。他們的個人生活因為囚禁,因為讀什麼書而已就被關,或者是他的朋友是誰就被關,歷經牢獄之災出來後,家破人亡,妻離子散的情況下,再也無法過安穩的日子。這些遭遇,在所謂的經濟奇蹟的意識形態或說法之下,這些人的故事是不被看見的。

彭仁郁老師為了要強調台灣存在著一群我們不知道他們是這樣被壓迫的人,所以她特別提出一個說法「他們好像存在於一個平行世界裡面」,而這群人有很多都還活在被迫害的狀況底下。已經沒有人在監控了!但他覺得還有人在監控我!他們聽到外面的風吹草動,對於自己的親人基本的信任感都還是建立不起來。

轉型正義工程很重要的一部份是心理療癒的工作。這群被不當方式對待的人,是需要被帶回來的!

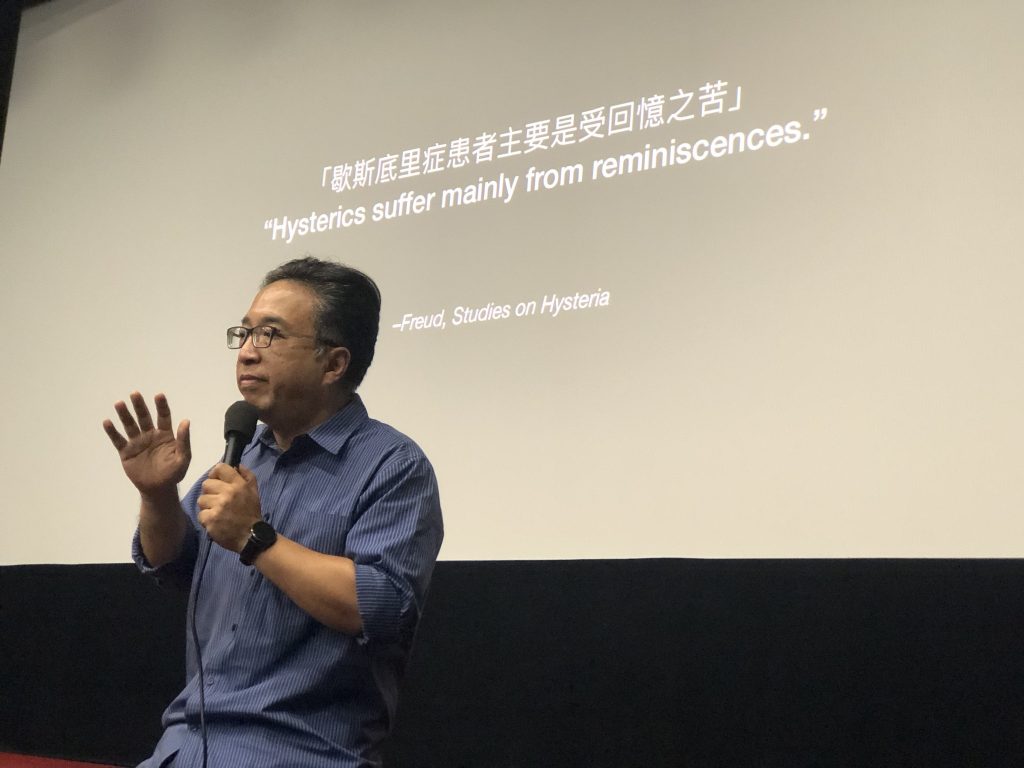

「歇斯底里症患者主要是受回憶之苦。」

這說的是歇斯底里的患者,是用症狀的方式來回憶。他所有曾經經歷過的創傷,那些他在事情發生的當時,被迫沒有辦法說,沒有辦法表達,或者甚至是有口難言的那些或者情緒,其實後來會用症狀的方式回來,變成是某些身體上的症狀,或者是強迫性的念頭都有可能。

有許多論述要我們,大步往前,看未來,不要看過去。但不好意思!這麼大規模的國家暴力,對人民造成對統治的恐怖,不會因為解嚴了,人性的扭曲就正常了!它會在個人的層次上,或者是在社會的層次上,都以症狀的方式回來!

如果我們用電影來看這件事情的話,《返校》裡的一句話「你是忘記了,還是害怕想起來!」

這句話這麼有影響力是因為它在描述的正是症狀回返的狀態。有些東西因為它太可怕了,我很想忘記,我寧願忘記!但它變成是用症狀的方式糾纏。電影裡頭夢靨般的東西,不斷圍困,出不去的執,就是症狀。

直球對決的政治電影《流麻溝十五號》裡很重的一句話:「我還是相信犧牲會帶來力量!」

這部影片以虛構的方式去回憶當時人的處境,也從這種直球對決,去看到他們的犧牲跟我們現在的關係。

以電影作為觀察的場域來說,台灣電影有沒有很早開始記得關於國家暴力的場景?有!

侯孝賢的《童年往事》裡有很多關於戰車,軍人騎馬經過的聲音,或者《悲情城市》裡的隱喻,主角經歷了那個時代但無法說話的啞巴!

其實可以看見這一整個時代,沒有那麼容易過去。從電影裡面的一點點的透露,到後來可以真正直接去談它,都帶出一些面對過去的方式。

例如廢除刑法一百條,不因言論入罪;以及318學運對經濟入侵的抵抗。台灣在解嚴之後,在法治上慢慢建立起人可以自由行動跟說話的安全感。

在這樣的條件底下,整個創傷才有辦法好好被說。

電影只能以虛構、象徵甚至擦邊球的方式談到,但這是個不斷記憶跟述說的過程。不只是有口述歷史就結束了!對於那些被隔離出去的人,#記憶跟述說是創造一個可以重新把他們接回來的環境。

他們不是精神病人,他們是經驗了一個恐怖的時代跟恐怖對待,以至於他們變成現在這樣沒有安全感,所以我們必須要重新接近他們,再把他們拉回來。這些人在哪?這些人出現在我們的長照據點,老年人!他們都還是很驚恐,以一般的社工或心理師來接近,是很難的。要很密集的,很慢的去建立信任感,才有辦法工作。

記憶恢復是可以看到國家用這種暴力統治,國家可以用這種方式壓制你,而且人民懂得反抗。要記得這件事情人民才會有力量。要記得這件事情,那些過去才不會像幽靈一樣糾纏你。它不會用症狀回來,你才有辦法邁開大步往前走向一個共同的未來。對於台灣來說,我們是要把這些分離出去的人納進來的。

創傷復原的工程,目前台灣在建立安全感有起步,但是關於記憶跟哀悼的部分還不太有,重建人際連結的部分則涉及了療癒的概念,但大家都還沒有這樣的概念!