【側記】島嶼縮影–家常私語《日常對話》映後座談

日期:2022.07.02 14:00

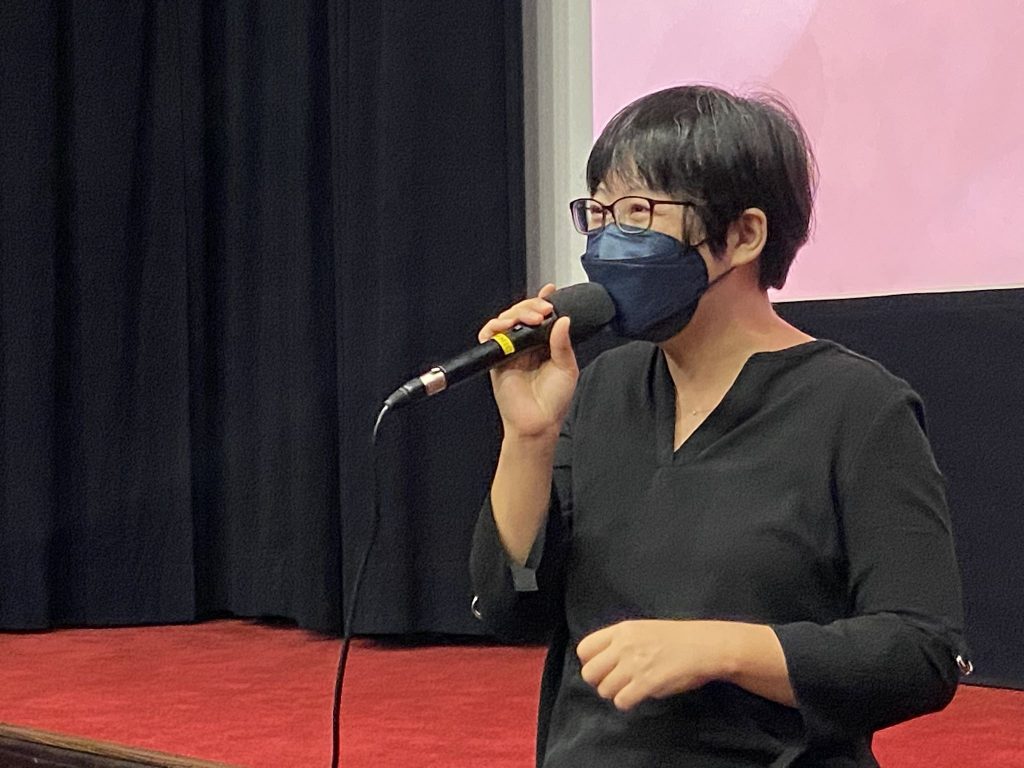

與會來賓:《日常對話》導演黃惠偵

主持人:張志宏

側記:賴欣悅 攝影:楊哲

『青年進行曲』

每個人的生命都是一首歌曲,有些人的哀歌卻流淌著時間,彷彿只能在無盡的不理解中度過。黃惠偵導演選擇花了18年的時間將其記錄下來,從20歲啟航,一開始憤怒且帶著厭世,總有好多的為什麼:身在比較底層的家庭、母親的職業和性向 也總讓她難以坦然地述說,自己本身從小輟學,在她的身上有著太多的標籤,都是社會主流價值所不認同,這些複雜的情緒混雜在一起,匯聚成了憤怒。

『回頭看,才能前進』

帶著這股憤怒,惠偵導演長達十年的時間都在參與社會運動,在這個過程中也逐漸對社會有更多的了解,但是對於媽媽,她卻始終無法明白。直到2012年,她生下了女兒,生命中突然出現的新關係,面對這個新身分,開始有些徬徨,因為「這個世界上從來沒有人教導我們如何成為一位母親」。她意識到,當往前走時,得先回頭看,不然,會不知道第一步該怎麼前進。於是她決定開始回過頭看自己和母親的關係,迫使自己正視過往的一切。

『日常對話』

在這個時間點,社運的前輩中有許多人陸續遭遇和長輩的生離死別,每個人都帶著遺憾:父母在世時沒有做點甚麼,可能是一個道歉,或者是得到爸媽對自己的道歉。為了不想帶著遺憾度日,惠偵導演將年輕時的紀錄片繼續拍攝下去,這部電影的雛型也開始成長。其中一位觀眾問到關於片名「日常對話」的命名,惠偵導演回應是因為母親和自己沒有太多的對話,她感嘆人的一生扣除吃飯、睡覺、上學和上班,剩下的時間其實非常的瑣碎,在這僅剩的時間更應該要聊重要的話題,談論對生命真正有意義的內容,所以和媽媽開始談論著那些曾經的難以啟齒,一再迴避的內容,而事實上也發現,講完後其實雙方仍活得好好的,關係也開始有了些巧妙的變化。

『被塵封的回憶』

帶著滿是傷疤的回憶長大,過程中惠偵導演一直在等待某天,當有一個人很有耐心的陪伴時,就能將故事傾瀉而出。或許她的媽媽也是同樣在等待著,藉由攝影機作為助力,不斷的詢問,同時也是在表達自己在想什麼,有來有往才開啟了對話。媽媽和她說:「我們家的故事都是不好的事情,有什麼好講」,長年的沉默下埋藏的是不願回想起的傷痛,一名女同志卻嫁為人妻,生育孩子,並且處在長期被家暴的環境下,太多太多都是遺忘記憶的理由,在塵封過去的同時,也將自己一同塵封。

『社會支持』

隨著這部片的成功,金馬獎、報導和院線的上映,逃避已久的傷痕被一一攤開在大眾視野下,在金馬影展首映時,現場的觀眾看見了惠偵導演母親的不容易和辛苦,走過苦難的生命故事是帶有力量和盼望的。這部紀錄片讓兩個世界的人相遇,並且在種種的回饋下,媽媽感受到了主流社會的鼓勵和認同,她開始將報導和電影分享給自己身旁的朋友們,過往避而不談的事實,如今終於可以接受自己生命真實的樣貌。

最後的最後,導演有一句話要送給大家「希望大家可以跟重要的人多多進行日常對話,因為時間是有限的」。期許我們能擁抱過去,展望未來。