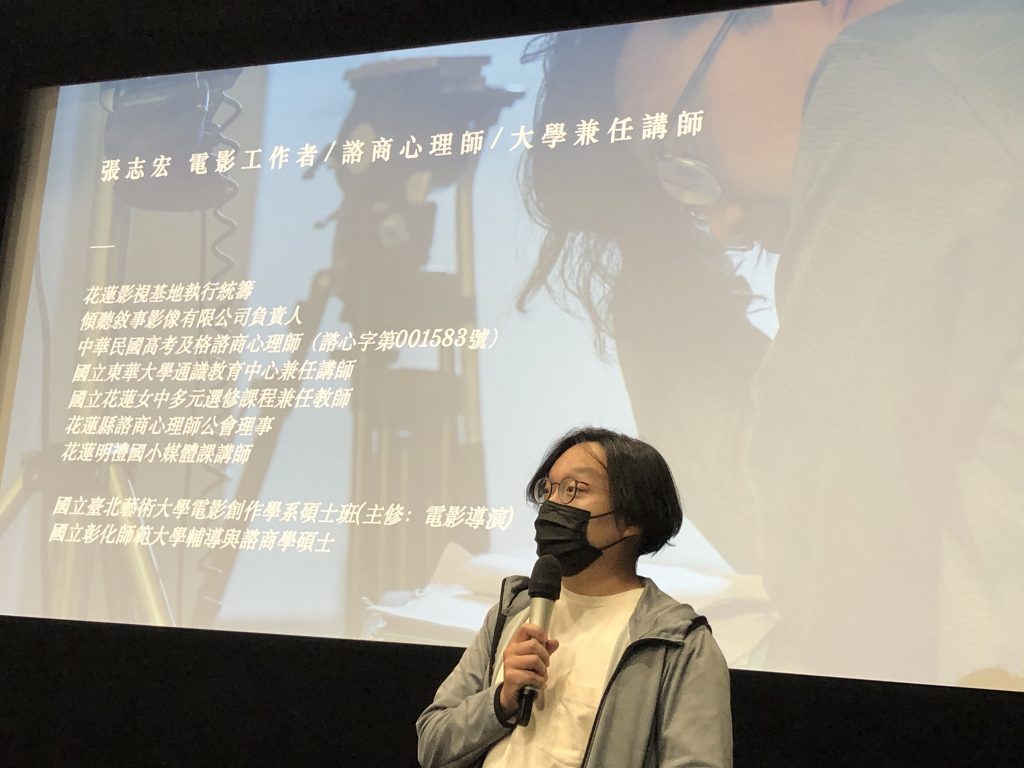

▯漫聊版主:張志宏 (花蓮影視基地 執行統籌)

▯側記:潔色米

▯攝影:鄧鄧

版主 張志宏

現為花蓮影視基地的執行統籌,也是位導演及電影工作者。非電影本科出身的他,其實是個諮商心理師,因此目前身兼多職,在東華大學兼課教授心理諮商、在花蓮女中教多元選修、每周亦到國小帶孩子們拍片,是個擁有多重身分、但不論做什麼都朝著關懷社會及人們這個目標前進的斜槓工作者。

選片機緣 看見當制度缺乏對人的溫度

漫聊的開始,志宏先跟我們分享,會認識《我是布萊克》這部電影並選映在這邊和大家分享,與他去年底接到的一份公共電視拍攝工作內容有關:故事原型參考日本社會「下流老人」,講述獨居的老人家,在社會上碰到很多困難,卻又無法被這個社會理解和接納,於是決定去犯很多小犯罪讓自己進到監獄。當時一起合作的公視監製(亦是《盛情款待》的導演)就推薦志宏看《我是布萊克》,這部電影描述一位英國老年人丹尼爾布萊克,因心臟疾病被家庭醫師診斷要停止工作,只能尋求就業津貼以負擔生活及龐大稅金,然而繁瑣嚴格的申請程序、制式強硬的核准規則,都像一堵堵高牆拒其於外,使其無法生存。本應提供救助給弱勢者的福利制度,反而成為消磨及壓垮他們的最後一根稻草。這兩部作品都帶我們看見一個問題:當社會制度與規則缺乏對人的溫度時,這些連社會邊緣都待不下去的個體們,該何去何從?

人的複數面向及多元故事性、理解的重要

志宏首先分享,從這部電影可以看到:人不是只有某一個面向。這跟他在做諮商心理師的工作時,常覺得人有好多面向一樣。本身主要從事的兩份工作性質不同,也讓他得以看到更多關於人的角度切面。諮商工作是在諮商室裡面認識很多不一樣的人,直接去聽他們心裡頭在想什麼;拍片則是讓他有機緣可以去到這些人的真實生活裡頭。因而藉由這部片他想提出一個提醒:「我們能不能不是只有很單一的故事?」因為單一故事觀點是危險的,就像在電影裡我們一開始看這個主角布萊克,以為他就是個愛抱怨又脾氣差、討人厭的人;而他的鄰居看起來就是個為非作歹的不良份子,但其實再看下去、理解更多後,能發現事情不是原以為的樣子、也看到他們之間有很好的連結。

看到人們的各種面向、知道他們與不同人之間的關係和故事後,接著志宏提出第二個想跟大家談談的問題:「我們可不可以理解人再多一些?」他提到自己過去有七年的時間在監獄裡跟家暴及性侵的加害者工作,聽到很多的故事,而這當中所能做到最極致的一種境界,就是要去理解一個你覺得不認同的人,這也是他在做諮商工作中一直要學習的:「我可以不認同他的行為,但我仍然可以理解他何以要如此做。」在這邊志宏分享一個他拍攝過的紀錄片人物:一位獨居且年紀很大的大哥,他長期照顧姊姊,最後對她做出掐脖子的家暴傷害,而所有的人都指責他。但隨著鏡頭看到他的生活狀況、過往的故事、他與姊姊互動的樣子,我們知道激起這個看似單純且極端的犯罪舉止的,是那背後更多無從言語的柔軟與無奈。

觀影的民眾也紛紛分享自己看這部電影時感到共鳴的生活經驗。一位曾赴英國留學的觀眾對於英國福利制度的保障內容給予肯定,但對於其申請過程中的重重難關也深感苦惱,常常是「看得到吃不到」的情況;另外也有觀眾分享自己常為現代便利的「3C智能科技」感到不便。面對制度及系統所遭遇的困境及挫敗感,其實沒有我們想像的那麼陌生和遙遠,也許大多時候我們都能慢慢適應克服,但也許更多時候就像《我是布萊克》裡的人物一樣,難以消化這沉重的制度消耗。