【側記】2023花蓮影音學堂大師講堂-蔡政良【靈光中再現lalan(路/徑)】

日期:2023.05.28 14:00

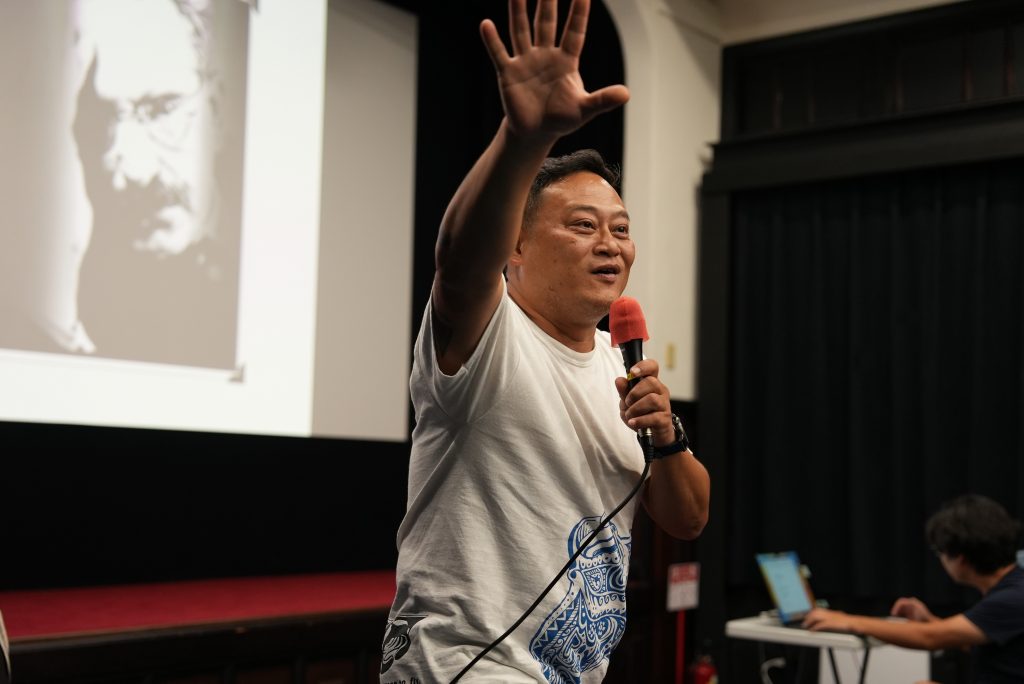

與會來賓|2022 MATA TIFF臺灣原住民族文化影視節策展人 蔡政良

文字|張玳瑋 攝影|林沁媛

在五月底的週末,天氣晴朗而風光明媚,有不少民眾慕名前來參加大師講堂。這次我們請到了現於國立臺東大學公共與文化事務學系暨南島文化研究碩士班任教,同時是民族誌影片工作者,與民族誌影展策展人的蔡政良老師。去年鐵道電影院曾放映蔡政良老師的數部作品《阿美嘻哈》、《高砂的翅膀》、《返潮彼時的生與死》,在本次座談中,蔡政良老師除了以策展人的身份闡述關於本次MATA影展的策展主題-「lalan」(路/徑),也著重於分享自己人生經歷、創作過程,並藉以輔證「lalan」的詞彙意義,與之相呼應。

「『lalan』並不只是指涉走過的路,也是無形的路。」

蔡政良老師首先進行了自我介紹,他有阿美族名為Futuru,並在都蘭部落裡被視為成員,太太、小孩也都生活在部落中,但他在法律上並不是阿美族人。他的身份多重,有人類學背景並在大學教書,從西元2000年開始持續拍攝民族誌電影,也曾拍過學校的招生影片,並曾以學生的真人真事,以及台東美麗灣的真實故事分別改編成微電影;還有拍過舒米恩的《路在哪裡》MV,當時是在去不丹參加研討會的途中,他們在突發奇想之下拍了MV,由蔡政良老師擔任攝影,助理們分別有台大和師大教授,也有國際級的藝術家,個個來歷獨特。他笑說自己拍過很多奇怪的東西,並認為影像有時候能比文字用更快和公眾溝通,因為學術界在知識的討論上會需要深度的思考辯證,但影片可以很快地表達想傳達的東西。

談起今天的主題「lalan(路/徑)」,蔡政良老師回想起去年策展的始末,當時原住民族文化事業基金會找上他擔任策展人,要首次舉辦一個屬於台灣原住民自身觀點的電影節。雖然他一開始半推半就,後來發現這是很有意義的事情,讓他去思考什麼是原住民族?原住民族的觀點又是什麼?當時蔡政良老師腦海裡浮現出「lalan」的概念,這是個阿美族語的重要字根,指稱為「路」,並不只是指涉走過的路,也是無形的路,這個詞彙從古南島語流傳至今,基本上全世界南島語族的很多語彙都相似,比如說眼睛、耳朵、數字五。蔡政良老師說自己在1994年首次到都蘭參加Kiluma’an(豐年祭)時,發現明明眼前就有路,但在外面有兩個人會問:「哥哥,你們的路在哪裡?」,到了祭典第二天,中年男人們在進行與靈溝通的儀式時,也有一群人守在門口,任何要進去的人都要請問他們路在哪裡,那時候他並不懂阿美族語,詢問別人後才得知話語的涵義,但這次的經驗讓他發現到,原住民族對靈、對人,都會有問路的習慣。那麼「lalan」到底代表什麼樣的意思?蔡政良老師說如果是寫文章的話,「lalan」在都蘭的阿美族中可以解釋為人跟人之間的路,是人際互動的方式,或說一種重要的價值觀和倫理,但也有人跟靈的路,那不是每個人都可以感受到、看到的,譬如基督徒或者白沙屯媽祖遶境,儘管我們所受的教育是所見即所得、是客觀科學的,但那些身在其中的人,卻會完全地相信這些事情。那是一種你無法看見也無法證實,但又完全相信的存在,雖然很玄妙,卻是一個對世界有不同認識的基礎,所以他才決定運用「lalan」(路/徑)的概念。

第二個影響蔡政良老師的原因是,疫情期間他大多在家看電影,而他喜歡看關於偏遠邊陲的族群、去看他們在發生什麼事情,觀影時發現到,現在越來越多影片試圖用電影藝術來詮釋看不見的世界,那種神話般久遠而虛幻的存在,尤其是原住民族影片更常去處理那樣的主題。舉例以媽祖信徒來說,在參與遶境的過程中,可能會感受到媽祖的靈在身上發揮作用;或是基督徒,進入到教堂做禮拜或彌撒的時候,禱告的過程中會感受到充滿聖靈的狀態,蔡政良老師自己也曾有相似經驗,當時他受邀參加在卑南族大巴六九部落所舉行的成巫儀式,過程中感受到兩次雞皮疙瘩,在儀式結束後,巫師團中的最大團長說明剛才有兩個靈進來,讓他覺得未免也太巧合了。那樣的狀況是無法解釋的,但創作者要如何用電影藝術去詮釋、去真實地呈現,而不是變成科幻片、恐怖片,這是蔡政良老師在思考的,也是他看到這幾年間國外電影的一種趨勢。

「『靈光』 ——此時此地。」

講座主題中,除了「lalan」外,也提及到從「靈光中再現」。蔡政良老師先解釋了「靈光(Aura)」的概念源自於班雅明,中文也有人翻譯成靈蘊。班雅明認為只要是能被機械複製的藝術品,其「靈光」都會因此消失,因為以前的繪畫、雕刻都只有原件,觀者必須要現場感受,視覺藝術也好,歌劇、交響樂也好,現場所聽到的感受絕對不同,班雅明認為那樣的情況下「靈光」才會存在,但那種現場感受會是針對特定階級的族群,一但複製品出來後,那種靈光就消失了,變成假的、是膺品。蔡政良老師說自己當初在讀班雅明的文章時,一直在思考的問題是,如果觀者本來不知道那是假的,那「靈光」是否會存在?另外好玩的現象是,在攝影技術被發明出來以後,除了立可拍只會有一張照片以外,底片所沖洗出來的照片每一張都是原件,那靈光到底還存不存在?後來討論就慢慢轉入另一個面向,過去的藝術品可能只有針對特定階級、特定人士,比如說過去在歐洲只有貴族階級才能進入到畫廊、去看作品,可是當電影技術被發明後,藝術就進入了大眾,而且每一個都是原件。班雅明認為這樣的現象可以挑戰過去的極權力量,但後面就有學者說這樣的想法太天真了,因為藝術進入大眾之後就變成文化工業,反而是在洗腦大眾,比如說流行音樂、好萊塢的電影,變成有固定形式的文本;雖然也有學者說只要把藝術性提高就可以,但藝術性到底是什麼?那又是另一個概念。敘述完學術上對靈光的定義後,蔡政良老師說自己是把靈光當成電影的一個修辭,因爲他認為電影可以再現班雅明所強調「此時此地」的概念,導演作為創作者,尤其是拍民族誌影片或紀錄片,需要進行此時此地的參與,那要怎麼樣處理,才能讓當時不在場的觀眾也感受或理解?這是需要探究的問題,也是蔡政良老師在本場講座主題所運用「靈光」的概念。

「人的自我認同是很非常彈性而流動的,因為我的生命經驗就是如此。」

從另一個層面來談,蔡政良老師說自己作為一個策展人,他們當時在選片時,也討論是否要限定創作者必須是在部落中長大、並持續在那個環境中生活的原住民族,而且只能拍自己長大的部落,不能拍其他部落,這樣就是最嚴格的此時此地,但討論了很久之後,覺得事實上這些都是多元性的。蔡政良老師的看法是人的流動是非常彈性的,因為他個人的生命經驗就是如此。(他現場示範說出多種語言,與在場不同族群的觀眾互動對談。)蔡政良老師說自己學阿美語的經驗不是來自課堂,而是在部落裡透過保力達當學費,每天聽阿公講故事,也嘗試回應溝通,聽不懂就問,對方就會糾正自己所說的阿美語,漸漸地就學會了阿美語。談到這裡,蔡政良老師說要學會語言要能夠敢說,而不是去死背文法,久了之後語感就能夠出來,只要能表達、聽懂就可以了,因為語言的文法也一直在改變,如果要按照所謂正統的說法來學語言,應該會很困難。講起學語言的經驗,蔡政良老師回想起他在大學時學習台語,因為在那個年代的大學同學全都說台語,但他根本聽不懂,連打電話去男同學家,聽到對方媽媽在答錄機中用台語所錄的留言都聽不懂,還很奇怪怎麼有個女生接了電話卻一直講台語,為了交朋友,他下定決心練好台語。蔡政良老師半開玩笑說他是大學同學中最斯文的一個,朋友教自己的台語都帶點江湖味,不知不覺連長相都歪掉,開車也常常被警察臨檢,有一次從高雄開到台東,竟然被臨檢五次,只要有臨檢站就一定會被攔下來,還有當刑警的朋友跟他說,看到他的車號覺得很眼熟,一查之下竟發現有被列為可疑人車的檢查紀錄。

蔡政良老師當兵退伍後去「世界先進」半導體公司工作,四年後做到HR(Human Resource Training),但成為副理的隔年就跟老闆說他不幹了,說要去念人類學博士班,甚至他碩士、大學都並非念人類學相關,當時他頂著一頭金髮,問清華的老師說為什麽要錄取自己,而老師的回答是,想看看這個奇怪的人到底怎麼回事。蔡政良老師的人生很多轉折,會去念人類學的契機源於1994年,他大學畢業後騎腳踏車環島時,去到都蘭部落參加活動,1995年又跟拉千禧階級(目前舒米恩所在的階級)的人合辦了Pakalongay的訓練營(類似青少年成長營),讓他感覺都蘭的社會環境與自己以前在西部的感受完全不同。他笑說過去在半導體公司工作,因為早出晚歸,看小孩子長大的過程是慢慢長長而不是長高,只能看到他們睡覺的樣子。他接觸到都蘭部落後,才決定學習人類學,開始學習阿美族的文化,現在他住在部落裏面,也參加野林組織,有很多人都誤以為他是阿美族人,他覺得也沒必要去解釋。經過這些轉折,蔡政良老師的自我認同很流動,他本來就有屬於客家人的一部分,去查族譜發現自己還有泰雅族的阿嬤,讓他覺得血緣認同是非常種族主義的用法,比起血緣的界定,想要做什麼事、又真正做了什麼事,那才是更重要的。

他們策展時發現能分成兩大類,第一類是原住民族的生活,此時此地的在當地長大,或者說有一種強烈的認同與相信,類似於對媽祖、基督的信仰,原住民族也相信某種看不到的存在;那另一類則是進入到原住民族生活,就像蔡政良老師這樣在身份認同邊界流動的人,是如何透過電影將此時此地的靈光傳達給他人。蔡政良老師覺得「靈光是一種電影介入大眾的隱喻,將此時此地本真投射給大眾」,這也牽涉到一個問題,因為電影是可以被組合操弄的藝術,形式也就變得多樣化而有各種可能性。蔡政良老師以簡報說明當時的策展論述,「以原住民族的觀點與視角,透過各種形式的影視作品呈現原住民族面對各種時空交錯的lalan(路/徑),宛若耆老們手中編織的紋理一般。」,影展要以視覺的形式來展現原住民族面對世界變局的各種時空,也再現南島語族獨特的時間空間、宇宙觀,以都蘭部落來講,lalan不只是人走過的路,也是靈魂行走之境,所以阿美族有很多相關儀式,譬如說傳統的喪葬儀式,在喪禮後,亡者最親密的人會到亡者生前最喜歡去的地方走一趟,像是工作的農田、獵場。其實很多族群都有類似概念,蔡政良老師詢問在場觀眾是否有相似經歷,有觀眾分享說自己身為閩南人,在出殯告別式的那一天,靈車和家屬會沿著亡者的鄰近生活圈路徑繞一圈,再去火化場,過程中不能回頭。蔡政良老師也回憶起當初他到阿美族部落居住,要蓋房子的時候選好了一塊地,地主也講好要賣,但快90歲的阿公看完那塊地後,勸自己不要買,因為那塊地上有一條以前是人走的路,也是很多靈魂在走的路,如果把那條路堵住,靈魂會無處可走,居住在房子裡的人也會生病。當時他還天真地想請神父來做儀式,將那條路改道,或找漢人的師公處理,阿公就以族語說了「Aka Pacici!」(意思是不要勉強。Pacici,拿重物時瞇著眼睛,勉強的樣子。),叫他不要勉強去和這些靈魂起衝突。

蔡政良老師介紹在座談結束後,接下來所會放映的兩部原住民族影視節的影片,正好都跟「靈」有關,推薦觀眾去看。其中一部《魔鹿伊威安捷》的導演非原住民族,而進入到原住民族的世界,可以看到導演如何去呈現他所感受到的靈的路;另一部《火裡的肖像》,導演本身就是當地長大的原住民族,可以看他如何用電影的形式呈現他想講述的故事。蔡政良老師說自己的創作路徑比較像是《魔鹿伊威安捷》的導演,1994年參加都蘭部落活動後,他被邀請加入部落的年齡階層,當時沒有慎重考慮之下就答應了,後來的發展出乎他意料之外,隨著年紀增長,階層責任越來越繁重。主流社會一般以為原住民在法律層面多半是消極的諮商同意,可是事實上原住民可以有主權去治理自己的環境,蔡政良老師說座談的前一晚他還在跟部落年輕人開會,討論海岸巡防隊的相關事宜,都蘭部落從三年前開始進行規劃,很可能會成為全台灣第一個由自己劃定海洋保護區的原住民族部落,並自行決定保護形式,而非讓政府或NGO組織主導。

「拍片人生,如蜘蛛網般展開的路。」

開始參與部落事宜後,因為當時會有人到原住民部落中拍錄影帶,再做成VHS賣給族人,蔡政良老師想說自己可以免費來做這件事,除了喜歡拍片外,也是一種逃避藉口。當時部落裡的年輕人要拿雨傘跳護衛舞,雖然對族人來那是種榮耀,但對他來說卻是折磨,跳到第三圈以後,他的腳就開始覺得會抽筋,而且年紀越輕就要越晚離場,可能要跳到十二圈,跳到後來感覺腳都不是自己的,因為太過折磨,蔡政良老師就拿著V8一直拍,為部落服務的同時也免除了跳舞的痛苦。他直到一定年紀後才感覺到那種舞的美,跳舞的時候身體像是飛了起來,靈魂也輕飄飄的,旁邊所有人的加油歡呼聲將自己撐起,成為模糊的背景音,身在其中會發現這不只是跟祖靈交流的儀式,而是你自己的身體跟靈魂也分離了,那種出神的感覺難以形容。蔡政良老師分享自己在都蘭部落生活的相關照片,他說自己已經51歲,人生有超過一半的時間都在都蘭部落生活,發現生活真的可以充滿變化,也因為這樣的人生經驗,拍了很多東西,讓他開始想把這些素材變成說故事。

蔡政良老師大學時看了《單車失竊記》,驚嘆於如此簡單的故事卻有非常強烈的情感張力,而深刻感受到電影的力量,也變成他開始拿起攝影機拍片的切入點。他發現影像跟聲音符號的開放性可能比文字更大,可以指涉的可能性更多;另一方面是反叛性格使然,他自嘲可能是全台灣最多青苔(刺青)的大學教授,在進入到大學教書後,對拍片有了更多的思考,譬如說馬耀·比吼將紀錄片當作一種跟大眾對話的「溫柔的武器」,那蔡政良老師則是在思考要如何透過影片,傳達一些不為人知,或者說被大家遺忘的事情,因此拍了《從新幾內亞到台北》。他以阿美語跟都蘭部落的阿公聊天,聽他分享在新幾內亞當兵三年期間發生的神奇故事,其中最不可思議的就是吃人肉。蔡政良老師想盡辦法要去新幾內亞拍攝,除了申請國藝會,還跑去和部落的雕刻藝術家希巨‧蘇飛學刻木雕,想要賣作品籌錢,結果老師們看他可憐就買了,最後他就真的出國去拍,讓他覺得只要真心想做什麽事,就會有人來幫忙。(蔡政良老師以簡報分享了其他作品,《阿美嘻哈》、《有一條路》、《最靠近太陽的地方》,並放映了《從新幾內亞到台北》的預告片。) 回想《從新幾內亞到台北》當年在部落首映時,正好是8月8日莫拉克風災,整個部落的人都擠在活動中心一起看這部紀錄片,讓蔡政良老師印象深刻。因為拍這部片,他認識了一個美國的同齡人,在網路上聯絡彼此後,對方說自己的阿公當時就在新幾內亞的戰場上當美軍的戰地記者,因此有很多戰地影像照片,建議蔡政良老師可以到美國的國家檔案局調資料,他因此找到美軍掃射日軍在新幾內亞所設機場的畫面,紀錄日期是1943年的8月,而正好都蘭部落的阿公當年也是在8月初抵達戰場,看到這個畫面的時候,他不禁感覺雞皮疙瘩,因為那個影片是戰鬥機視角,讓他突然想到阿公當時就在那下面,阿公也曾經跟他講,抵達戰場不久後就有美軍戰鬥機來轟炸、身旁的戰友被炸死的故事,讓他感覺這些故事的影像都相連在一起。

後來拍攝《高砂的翅膀》,是因為他在部落放映《從新幾內亞到台北》後,部落裡的人議論紛紛,因為很多人都不知道高砂義勇隊的故事,而提議要去當地立碑紀念,沒想到「立碑」這件事被說出口後,事情就開始往這個方向發展。2009年完成《從新幾內亞到台北》後,他們2013年到新幾內亞立碑,並拍成《高砂的翅膀》,蔡政良老師分享照片說明,在高砂義勇隊紀念碑的右邊是澳洲政府的二戰紀念碑,左邊則是日軍的英靈碑,在1969年時日本政府捐錢給當地教會蓋天主教堂,來換取立英靈碑的土地,而澳洲政府看到後也決定在1970年代蓋二戰紀念碑。現場播放《高砂的翅膀》預告片後,蔡政良老師說他們去立碑的時候,是用很多檳榔和一台割草機換來的,因為當地人覺得彼此是兄弟,不像日本人或澳洲人帶著錢或武器來強迫就範,而是一起坐在草地上面談、吃檳榔。預告片中的前後段畫質差很多,因為他們2009年第一次去的時候,擔心被搶而不敢帶太好的器材,後來發現想太多了,因為他們在當地一吃檳榔後,全鎮的人就都知道了,也因此認識了很多兄弟,但2013年第二次造訪,發生了非預期的發展,兄弟們都改了電話號碼而聯絡不上,他們決定直接到街上吃檳榔,很快就有當地人來搭話,詢問他們是否是2009年來吃檳榔的同一群人,隨後就約好下午兩點在原地碰面,要找的人也就真的來了,地方聯絡網傳播速度之快,非常神奇。不過在西比克河旁立起「高砂的翅膀」木頭碑體後,同行有人返台後又遇到很多難以解釋的事情,讓他們覺得可能是因為在新幾內亞當地行事有不妥當的地方,因此2015年決定再訪,並穿著正式服裝、唱祭歌,而且因為當地沒有鐵工廠,還從台灣帶了碑體過去,立起了更正式的紀念碑。

蔡政良老師思考這些事情的發生脈絡,他說源頭是因為在都蘭部落跟阿公交談,聽故事原本只會是條封閉的路,但因為他想真正去走一趟阿公走過的路,而有了《從新幾內亞到台北》這部紀錄片,那他走了這段路後,將這部紀錄片放映給部落的人看,又創造了蓋紀念碑的一條新的路,返台後又因故再訪新幾內亞,這一切的事情就像是蜘蛛網一樣,過程中有越來越多的路向外擴張,交織成了繁複的網。談到此處,他想起曾看過巴奈·母路老師的一篇論文,研究阿美族的祭司在做儀式的時候,也是類似蜘蛛網一樣的路的概念,讓蔡政良老師覺得,自己拍片的人生簡直就是一場巫術,透過拍片這件事情,而走了如巫術一般魔幻的路。

「另一條路,海中的路。」

另外一條路的開始,是因為蔡政良老師長時間在海裡面活動,從十幾年前在大學教書時,因為在部落裡生活,年齡階層的關係,kapot(級友)常常打電話約他下水,一般人是到超商或全聯,但他們是到海裡找晚餐。他常常下午下課後就會莫名其妙去了海邊,大家下水抓魚、結束後一起吃飯,只要沒課的時候就會被找去下水,也沒什麼假日可言。蔡政良老師感嘆自己的人生不是在教書,就是在打漁,但在大學教書有升等壓力,要寫論文、寫研究計畫,在部落裡生活到底要怎麼樣做研究,後來實在沒辦法,就想到既然自己有很長時間在海裡,可以去研究阿美族海洋文化,也因為沒有前人做過,所以要自己摸索,寫了幾篇文章,過程中也兩次差點喪命。

雖然因為太忙碌,真正跟潛水有關的片子還沒完成,但這幾年間他也拍了一部有關阿美族海洋文化的短片,有點實驗性質,片中沒有對白,完全用視覺畫面和聲音的隱喻來呈現他想說的事情,他在都蘭部落裡面發生的特殊現象,可能在其他部落也有相似的情況。現場放映了《返潮彼時的生與死》,蔡政良老師提醒可在網路上搜尋英文片名《Lives and Deaths between Ebbs and Flows》進行觀看,可能要多看幾次才能看懂,這是他正在走的另一條路,想用影片呈現他在部落定居後發現的現象,和之前來來去去的視角不同。影片之外,最近他也寫了《第五道浪之後》這本書,也是跟著這條路在發展,目前持續累積關於打漁的素材,希望可以拉出海裡的這條路。因為打漁而在海裡穿梭,讓他開始拍片、寫書,走出了新的路,也發現到政府對於東海岸的海洋保育無能為力,海保署的海保法至今仍躺在行政院內,在這多重的情況下,蔡政良老師覺得他走這條路是很重要的事,是這條路上最前面的人,也促成都蘭部落的傳統海域保育。

說到這裡,蔡政良老師分享在這條路開出來以後,大家一起對海洋的事情越來越熱衷,而聽到了很多傳奇故事。有天晚上守夜離開喪家後,一群人到超商丟魔鬼,有位級友分享了自己的真實經驗,他從小就會做出讓人想不透的事情,個性天不怕地不怕,為了躲避在台東發生的怪事,他從18歲開始跑遠洋,首次上船從台灣到新加坡跑水路,三天後很快就適應,到了第五天,船長就覺得他有潛力而教他開船。途中發生了很大的風暴,他在駕駛室值班時,看到眼前洶湧的浪花突然產生不知從何而來的想法,決定值班後要跑到船頭,抓住船頭的欄杆,體驗雲霄飛車自由落體的感受,但等到浪真正打下來的時候他就後悔了,當船頭往下時,底下的海水會沖上來,力道非常強,連褲子都被沖掉了,他才趕快跑回駕駛艙,被完整地到這一幕的澎湖船長幹瞧,從沒看過這麼傻的人。另外是有一次,這位級友在印度洋跑鮪釣船,他在拉鮪魚的時候鉤子沒勾好,不小心讓鮪魚掉回海裡,駕駛艙內的船長立刻用麥克風大罵說:「100萬就這樣沒了!」,級友聽到金額後想說完蛋了,竟然就從船頭跑到船尾,為了一百萬從五米高的船尾跳下,抱住那條其實已經死掉的鮪魚,就像是海王子抱著海豚一樣,在夜晚冰冷的印度洋載浮載沉。船長見到這一幕嚇死了,開探照燈找他,但海流很強,一下子就把他帶離船身,始終找不到他,級友想說要死的話也要吃好一點,就把手伸進去鮪魚的肚子裡,把鮪魚的心臟拉出來吃,吃到一半才想到自己很會吹口哨,最後成功吸引了船上注意,才把他和鮪魚拉上去。級友還特別強調他是先讓鮪魚上船,他當時的心理感受可想而知。

乍聽荒謬,但對比級友的其他事蹟,這兩件事的可信度很高。因為這條路出來後,突然有越來越多跟海有關的故事,讓蔡政良老師覺得「路」是很神奇的概念,這是他目前在都蘭十年來所參與的第二條路,他用拍影片的方式讓聽到的故事走出新的路,也讓更多人參與進來,未來也可能有第三條路。他覺得如果對什麼事情或現象有想法,就會有新的路浮現,就看各位想用什麼樣的形式來參與。

Q1.剛剛聽了阿良很多精彩的故事,我好奇的是,這些路是在走之前就有想法,並在過程中慢慢成形,或是需要經過很多事情後,你在回顧時,那條路才慢慢出來?

蔡政良老師 :

「說得沒有錯,其實我大部分都是後見之明,一開始都不太清楚,是做完後才發現原來路是那樣子被銜接串連的,但我後來發現有一個蠻重要的,就像我當年決定從半導體公司辭職去念人類學,那條路就開始了。當你決定要走跟世俗不同的道路時,那新的路就會慢慢產生,只是在不知不覺當中。像我去年考上二等遊艇職業駕照,最近也在學帆船,想說有一天有機會在密克羅尼西亞的海洋航船,雖然只是在想而已,但就先去做,我想只要不太按照過去的框架,自然而然那個路就會被創造出來,但重要的是要有個開頭。」

Q2. 我們以前一直認定阿美族是母系社會,但我後來看原民新世界的一系列影片,有個學者說阿美族應該要算「從妻居」,不曉得你的看法是?

蔡政良老師 :

「這是一個非常人類學的問題。首先我們要定義什麼是父系、母系社會,那是早期歐洲或者華人比較自我文化中心主義下所產生的分類概念,到了現在就很少談這樣的觀念。用這樣的方式去理解阿美族的社會可能會有一點誤解,有些人認為其實阿美族的親屬關係裡面,比較重視的是sibling(平輩、兄弟姊妹)的關係,也有另一派說法就是所謂的從妻居,但現在基本上也沒有從妻居這種概念。所謂父系母系,最常從掃墓這件事分辨,但事實上現代社會可能兩邊都去掃,或者看日常生活跟誰關係親近,那樣的判斷標準屬於人類學裡面早期經典的親屬研究,現在很少人在談父系母系,而是去談這個社會裡面的親屬關係特色。雖然親屬研究不是我的專長,但是身為人類學家基本上懂一點相關。」

Q3. 我想問個我自己不太了解的問題,就民族誌跟自我敘說的連結跟觀點,老師的見解是?

蔡政良老師 :

「這是個很難的問題。民族誌其實是從殖民主義出來的學科,所以人類學家一直都有原罪感,對很多事情就會比較謹慎。民族誌比較強調群體的生活方式、文化,可能會針對特定某幾個主角;自我敘說是很自我個人,但是這個自我,通常會有很跟其他人不一樣的經歷,像是我曾經有個學生是羽球選手,他的碩士論文就是以個人經歷來反映出獨屬於體育運動圈中,普遍但是外界所不了解的特殊現象,所以這樣的自我敘說就是有意義的。民族誌的話,雖然也有很多資深的人類學家會回到自己的文化中去做研究,但大部分會以異文化為主,不過現在文化間的界限又非常流動,所以只要是描述一群人,甚至非人,譬如說我有個朋友研究福壽螺對農業社會的影響、東華大學的老師研究基礎建設,也是物質的、Beyond Human的研究,都屬於在內。民族誌的對象基本上以The Others(他者)為主,那自我敘說則不同,不過對他人來講也可能有某種特殊意義,間單來講大概是這樣。我覺得有一些自我敘說還蠻有趣的,因為很少人願意掏心掏肺地把自己寫在文本裡面給人家看,除非顯露出那個社群的獨特現象,或是外界所不了解的現象。」

Q4. 老師剛剛說去年策展的時候,原住民觀點的影像分成兩類,一種是身在部落的,血緣或者地緣,另外一種是比較流動的。我好奇前者所謂的以本土角度看待自己的部落或文化,到底跟外來的視角有什麼不同?

蔡政良老師 :

「其實蠻多不同,最大的不同就是說,你身為這邊的人拍自己的事情,就會去想要給外面的人看什麼,和決定有哪些事情你不想給別人看到。我曾經有個阿美族學生,他是屬於穀地人(種稻穀)的部落,去拍了另一個海地人(在海邊)阿美族部落的紀錄片,裡面有些畫面可能穀地人認為沒什麼,但海地人覺得不能放,比如說他們認為裡面不能出現酒,因為會被外界誤認為阿美族部落好像在各個場合都有酒,但穀地人覺得這就是我們的日常,所以即使同一族群的人也會有不同的觀念。胡台麗也曾寫過一篇論文談到類似的現象,很難去判斷好壞或是否合適,但就是說我們策展時會希望有不同的視角。」

Q5.老師剛剛談到自我認同不一定是血緣關係,而是你在做的事情,那我整場座談聽完後,再看到你後面的片子,讓我想到了「永恆少年」,你有沒有發現你一直都不斷的在做改變跟追尋,很像是你還在尋找一種認同?這是第一個好奇,第二個問題是你所有的片子裡幾乎都沒有女性,然後好像比較屬於女性的事情,男人通通可以做。其實我們都知道,都蘭阿美族是所有阿美族中最花俏的,像個雄獅一樣展現自己,掌握文化跟權力的傳承,然後在海邊的年輕人繼續傳承下去。你是否還在追尋什麼東西,還在不斷尋找著?謝謝。

蔡政良老師 :

「謝謝。我覺得都蘭不太像雄獅,而是高貴高傲的貓。放成兩個層次來回答,第一個層次是我個人的,我覺得認同都是相對性的,和你所面對的人有關,比如說性別,像是生理男與生理女就是很清楚的認同,但我面對男同志的朋友時,我們都是生理男,但我們的認知就會是朋友,所以那種認同是很相對的。我覺得我不太像是在尋找認同,而是慢慢被以前做過的事情塑造出來的,一方面在尋找、一方面我也被塑造,因為有時候認同也是來自別人所認定。舉例來說,我在大學學教書這麼久了,從來沒有參與過大學個甄面試,因為以前的系主任認為我可能會嚇到家長和學生,但現在的系主任不會,他覺得神愛世人,我這樣才叫做特色。上個禮拜我第一次去做面試官,那天我從上午九點笑到下午四點,還把牙齒刷得很白、嘗試講各種笑話,因為我一直記得以前的系主任說我會嚇到人,所以我不斷讚美那些高中剛畢業的同學們,讓他們不要被我的外表嚇到,顯然我被那種說法影響了、被塑造了,因為我擔心自己這個樣子會對系上造成不好的影響。就看互動的對方是什麼樣的人,如果是和不熟的人消處,我就沒辦法掌握自己的認同,但如果和我所了解的人,就可以很輕鬆自在的做自己,天不怕地不怕,不會想到那麼多。再舉個例子,我大學碩士班剛畢業第一次去拉斯維加斯,住在Motel six,老師和他的朋友都在睡覺了,但我就是很愛玩反叛,那時候有一部我很印象深刻的電影,是關於美國舞孃,而且就在Las Vegas拍的,我就跑出門去攔計程車,司機就帶我去一個脫衣舞的地方,跟電影演得一模一樣,我大開眼界。現場只有我一個亞洲人,我就坐下來,換了很多一塊美金,旁邊的人問我Where are you from?我說I’m Japanese. 因為我不想暴露自己是台灣人,感覺丟臉丟到美國去,所以其實認同是很互動的。

第二個層次的問題,關於影片都中沒有女性,其實有很多人問我,但我就是打不進去女性的世界,這是真的,阿美族的女性社會也不容許我打進去,那我不熟悉的就不要硬講。我有一個合作夥伴叫做羅素玫老師,在台大人類學系,她都負責女性、我負責男性,她最近有部片推薦各位,台東史前博物館南島廳重新開展,我覺得那個展非常棒,建議各位有空可以去看。你們會以為在阿美族部落中,殺魚這件事情是女性負責,本來可能也是如此,但在我們這個階級都是反例,因為女性幾乎都是外來者,各個族群從外面嫁進來,然後為了保護這些外來者,很多事情都是男人在做,比方說男人都自己殺魚煮魚,燉蒸烤炸,女人上桌吃就可以了,最後男人還要洗碗盤,再洗潛水衣掛起來,直到最後才是男人在那邊抽菸喝酒聊天的時候。基本上,我們的女性不用做什麽事情,像我在家裡,假日很多都是我在做菜,我家有兩個廚房,一個在外面是男人的廚房,你可以看到鍋子飛來飛去的那種,另外一種就是在家裡的女人的廚房,是我老婆的輕食廚房,沒什麼油煙。但也不一定啦,雖然我們這個階級是如此,但下面的階級就都是部落的人,那就又不一樣。不過女性如果越勤勞,就越能夠在群體裡扮演領導者的角色,那不是壓迫,而是她在累積政治資源的一種方式,在阿美族裡很重視勤勞這個價值,所以我也一直都很勤勞。」

Q6.關於海洋的文化議題,阿美族過去研究的較少,像達悟族他們是男人打漁、女人在陸地上種芋頭和地瓜,主食和魚肉組合搭配出一道完整的菜,是男生跟女生一起同胞合作。那都蘭的阿美族,會不會有透過像是在潮間帶採集海藻、貝類的方式,呈現出這種性別合作?

蔡政良老師 :

「沒錯,大部分阿美族部落裡面,潮間帶都跟女性比較有關。現在都蘭潮間帶採集也大部分是女性,但幾乎都是70歲以上,因為現代女性怕曬太陽、怕彎腰,這個問題在每個地方都一樣。當然採集最好是在下雨或是陰天時,因為阿嬤說貝類也怕曬太陽。的確是說潮間帶採集以中老年世代為主,現在都蘭部落也希望年輕的小孩子去學習這一塊。不過海菜就不一定,有些在比較深海的地方還是由男性採集,但現在好玩的是,海菜變成是一個產業,部落中有特定的人會去採,甚至變成全國餐廳的中盤商, 那部落裡面阿嬤去採的是用來貼補家用,變成重要的來源。達悟族我並不太清楚,但都蘭的確沒有像達悟族那麼明確的分工,有點是走不一樣的方式。確實是以女性為主,但男性也有會到潮間帶採集,因為年紀大了不能下海,像我判斷自己只能再潛水四五年,大概55歲就是緊繃了,因為體力、反應能力、膽量都越變越差,雖然也有例外,部落裡面有個六十八歲還在潛水的大俠,但他是沒下水就會全身痛,他對我們來說就是一個神的存在,因為大部分都是說到五十幾歲就不再下水。偶爾我們也會去潮間帶找東西吃,的確有性別的分工,不過比較複雜,羅素玫老師在處理採集文化這一塊。」

Q7. 因為我對海裡的世界比較沒有那麼熟,所以我想問老師海的路是什麼?為什麼會想要通過海的路去講故事,那海的路會接回陸上的路嗎?還是海的路會連結到靈的地方?

蔡政良老師 :

「海的路應該是說身不由己。十幾年前我開始在大學教書之後,因為在部落居住,我們同年齡階級的級友準備要接策動組 ,就是最重要的階段,在北部的花蓮叫「mama no kapah」(青年之父),我們那邊叫「mikomoday」(策動組),部落裡所有大小事情都由這個階級來掌控,大概是40到45歲這個階段。那我在40歲前後,級友開始集體到海邊找海餐,其實那是有點逃避心態,因為大家都很緊張,快要接最重要的階級,但有很多不懂的事情,就有點是透過海邊來逃避。可是我們後來才發現,那是透過海來訓練大家的默契,因為沒有默契的話,在海裡面很容易出事,我們常常開玩笑講說那個布農族、泰雅族、太魯閣族 ,就是在陸地上的森林裡打獵,實實在在地走在陸地上,但我們打獵是在水裡浮浮沈沈。所以就是順勢,你被送到海的旁邊去,然後接觸越多海的東西,才發現說原來有那麼多我不懂的東西,那我作為一個第一個外來者、第二個學者,我會很想把這邊過去我不懂、不知道的事情,拍成影片、寫成文章,這個就是一條路,就是透過下海以後拉出來的路。

拉出這條路後,從六年前開始,部落裡大家見面就開始在談海裡的事情,我們這個階級對海的感情越來越深,就跟下面階級的弟弟妹妹們說,你們到海裡面去晚上不能打鸚哥,因為我們發現會影響海洋生態,可是光限制部落裡的人沒用,不能限制外面的人。都蘭部落很有趣的是,過去二十幾年每個新頭目都會有一個要留給下一代什麼東西的責任感,而且不像花蓮政府有給部落頭目每個月五千元,台東的部落頭目很可憐沒有薪水,還要自付紅白包,那新頭目三年前上任後,他就想說「海」要留下來,讓子孫們可以持續使用我們的海,所以就要求我們開始規劃海洋復育的事情,那又是發展出來的一條路。就是從我開始寫文章、拍影片放給部落的人看,形成一個討論的公共空間後,變成一個新的議題,但說實話一開始下海的時候我根本沒想到會這樣發展,當時我有兩種選擇,第一個就是跟著去下海,第二個就是拒絕,說抱歉我很忙、要寫論文,那如果採取後面那條路的話,就不會有今天這樣的後續發展,就和人跟人之間的關係一樣,如果你都說沒辦法沒有空,兩三次以後人家就不會再問你了,同樣道理,我在部落裡面生活就是,即便上一次被海浪打掉,還是硬著頭皮說好、下海,那後面的事情就會出現,我所謂的路就是那樣子的。那這條路走到現在就是海洋保育區,希望可以在8、9月被正式公告,接下來就是下面那個階級,要去策劃海岸巡防的機制,讓這部分在未來進入到部落年齡階層的傳統裡,守護自己的海洋變成新的傳統,而不是所謂的儀式才叫做傳統,那我們現在在做的事情就是很重要的開始。

我還有一部片子,現在片名叫做《呼吸之間》,因為在水裡要呼氣、上岸要吸氣,那這個紀錄長片還在累積素材之中,希望能走得遠一些。說實在我沒想到自己在做了跟海有關的事情後,有些海洋科學界的人開始找上門,因為他們發現在做海洋議題研究時,從來都沒有人文、文化方面的意見,就像海保署去年要在蘭嶼做硨磲貝的保育,但被轟到臭頭,達悟族人直接嗆這些科學家說,你們來蘭嶼永遠都找不到硨磲貝在哪裏,就會宣稱牠是瀕臨絕種的物種,可是我們族人都知道在哪。所以我們現在就發現,台灣的海洋科學(Marine Science)跟海洋文化(Marine Culture)有很大的鴻溝,我希望未來有更多機會交流,那現在也開始有些國際的海洋科學家來找我們,所以未來的責任會蠻重的。」

座談尾聲,抽出幸運觀眾獲贈蔡政良老師的新書《第五道浪之後》。