【側記】2022愛深耕彩虹生根-性別電影巡迴放映《台北爸爸,紐約媽媽》映後座談

日期:2022.11.27 15:30

與會來賓:國立東華大學英美文學系副教授王君琦

文字|孔祥珩

攝影|林沁媛

今天下午《台北爸爸,紐約媽媽》映後請到王君琦老師來鐵電座談,原來君琦老師跟《台北爸爸紐約媽媽》導演陳俊志Micky是舊識,聽君琦老師談Micky天后生前的影像創作經歷及家庭種種,真是既生動又令人感慨。

早年有關同志的影像,都是站在異性戀角度、抱持獵奇、剖析、研究的心態來攝製;而陳俊志,率先打破這個局面。

1996年陳俊志拍出《不只是喜宴》,記錄許佑生與葛瑞的婚禮,是台灣第一部由同志導演拍出的同志紀錄片。

再來《美麗少年》拍當時是gay的小炳等一群高中生,是台灣第一部上院線的同志紀錄片!其中很多晃動、即興的當下,不是工整的setting,但非常自然生動。當時去電影院看”同志紀錄片”是某種出櫃的象徵,”去電影院看《美麗少年》”儼然是個同志社會運動,君綺老師不得不佩服陳俊志其實想得很遠,知道上片之後會帶來的後續效應。

君綺老師提到,陳俊志早年提案曾經被多位紀錄片大老們拒絕,現今擁抱性別平權的人,在30年前並不一定能像今日一般開放。

君琦老師也回憶,當年女性影展只能接受女性導演投件,陳俊志自我性別認同是女性,生前曾經投過女性影展卻遭拒,為此女影被陳俊志揶揄了好多年:「女性影展竟然拒絕天后的投件!」女影現在已經開放男性導演也能投件,君綺老師身為女影的一份子,也時時警惕自己及影展對待性別的態度。

陳俊志觀念相當前衛,也提出當年來說很前衛的質疑。在同婚尚未合法的年代,陳俊志2003《幸福備忘錄》及2005《無偶之家,往事之城》就已經帶大家探討婚姻的本質,以及同志是否一定要有婚姻。而對照今日同婚合法後,同志運動能量反而削弱,大家滿足在個人的婚姻體制內,忘了尚有很多同志群體權益必須捍衛。不得不佩服陳俊志很早就在探討、走得很前面。

《台北爸爸,紐約媽媽》談的是自身家庭的遷徙的離散,並看到家庭裡家長式的權威,爸爸對叛逆姊姊的管教、對陳俊志同志導演身分的憤怒。這部片雖是紀錄自身家庭的旅程,但也是觀影者的一面鏡子,觀眾可以藉此看看自身家庭的樣子。如果父母是製造傷痛的人,那原因是什麼?以愛之名嗎?

有觀眾分享她早已看過【台北爸爸,紐約媽媽】這本書,現在才看影片。而現在很多紀錄片構圖精緻,陳俊志拍攝的這種手持晃動的粗糙感讓她很懷念;相對的也是因為私密”侵入性”的拍攝,才能拍到主角們與攝影機很貼近的互動。

關於這點君琦老師非常推薦去看【台北爸爸,紐約媽媽】的書,學電影的陳俊志在這本書裡有影像概念,是用剪接手法在寫書。而晃動的影像看似隨意,卻是非常清楚要什麼才去捕捉。陳俊志曾經提過她在美國念電影的第一件要學的基本功,就是要憋氣手持攝影機,這樣攝影機才不會太晃動;進一步才是呼吸著拿攝影機。沒接受過這種訓練的初學者,畫面一定更晃不知所云。陳俊志是很確定自己要怎樣的畫面才去抓拍。

陳俊志的紀錄片之所以這麼私密,是她與被攝者是同一社群、一種同起同落共榮的感受。很多私密紀錄片,觀眾看了有時會感到有點不舒服,因為感覺到被攝者的不自在與不安。很多因為是家人關係,所以給你拍,但不一定想過是否願意被這樣呈現在大銀幕,拍攝者要學會掌握這中間的界線,紀錄片倫理是很難的功課。君琦老師建議大家多看多感受,多去比較每部紀錄片裡攝影機與被攝者的權力關係。

尤其不在原有關係中的被攝者,拍完之後關係也不該就此結束,拍攝者/導演必須負起後續責任。像是前幾年的《殺人一舉》與《沉默一瞬》,拍攝了印尼屠殺歷史事件,拍完之後導演協助被攝者一家移民到國外,讓他們免於被政府追殺。拍攝者與被攝者該回到人與人之間的關係,不該只是作品與被攝素材的關係。

更有觀眾細心地提到,他覺得今天的三部影片依序面向是越來越大,《歌舞的我們》是一個同志個人要不要回部落的抉擇,再來《山中美姬》是跨性別的眾生相,而《台北爸爸,紐約媽媽》更拉大到裡面呈現很多對家人的婚姻。

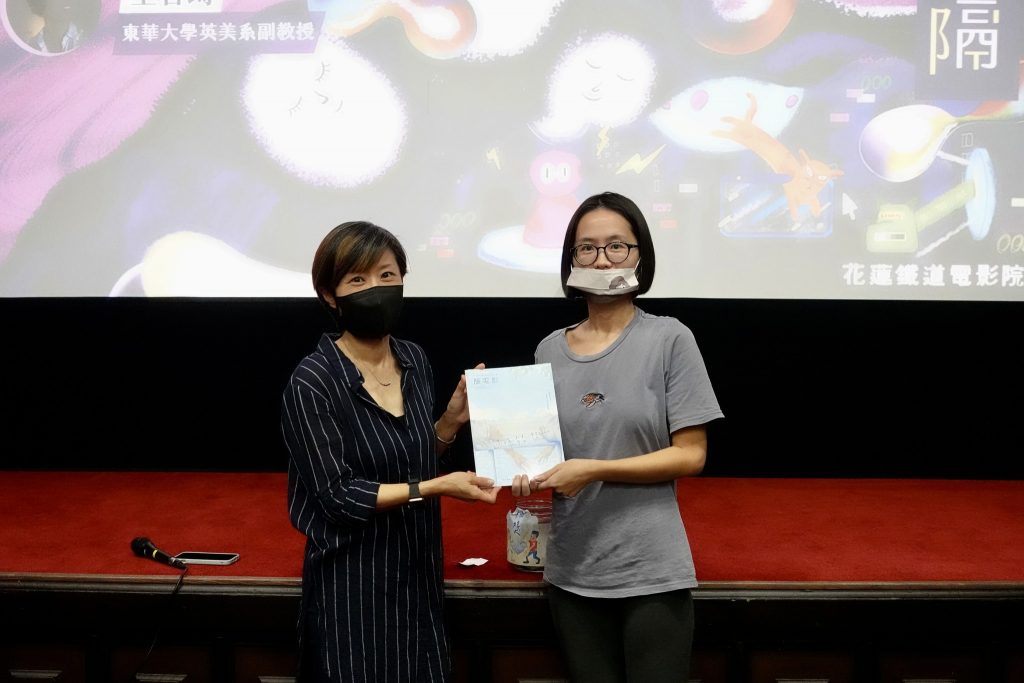

今天從參與座談的觀眾中抽出一位獲獎者,獎品是最新一期#釀電影,這期主題剛好是酷兒呢!君琦老師抽出的幸運兒剛好是座談中有分享的觀眾!你們看!是不是要勇於舉手發問分享呢!有舉手幸運之神才會眷顧你!恭喜這位真誠分享的鐵粉!