TIDF台灣國際紀錄片影展

2021巡迴展 10.23-10.31

TIDF台灣國際紀錄片影展自1998年開始,每兩年舉辦一次,強調獨立觀點、創意精神與人文關懷,鼓勵對紀錄片美學的思考與實驗,並設有三大競賽項目:亞洲視野競賽、國際競賽、台灣競賽。本次放映TIDF得獎片共10部作品,並選映華人紀錄片首獎影片《理大圍城》、《佔領立法會》作為本屆巡迴展之開幕片,並於聯映後進行座談與巡迴展影片介紹。

放映片單

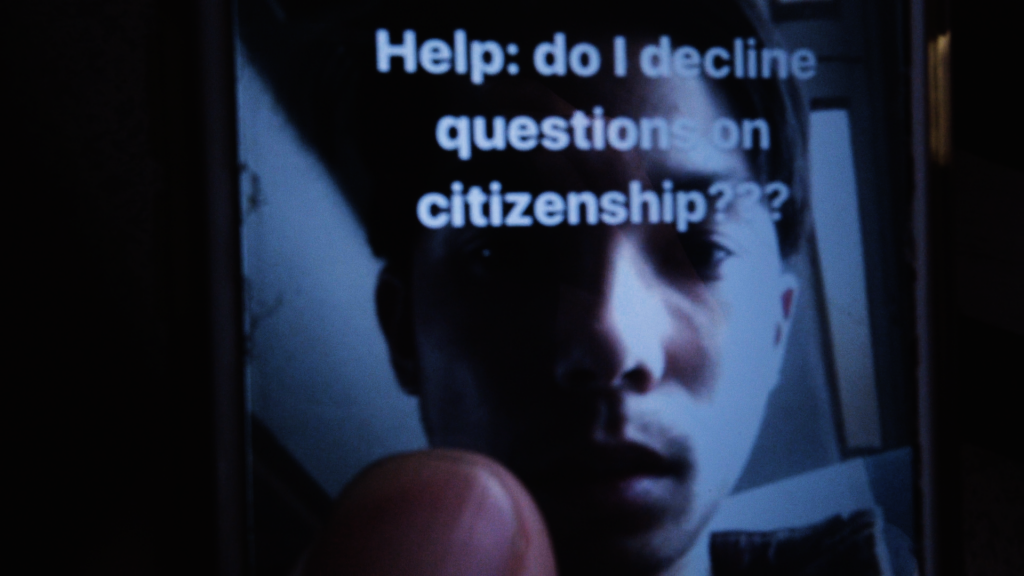

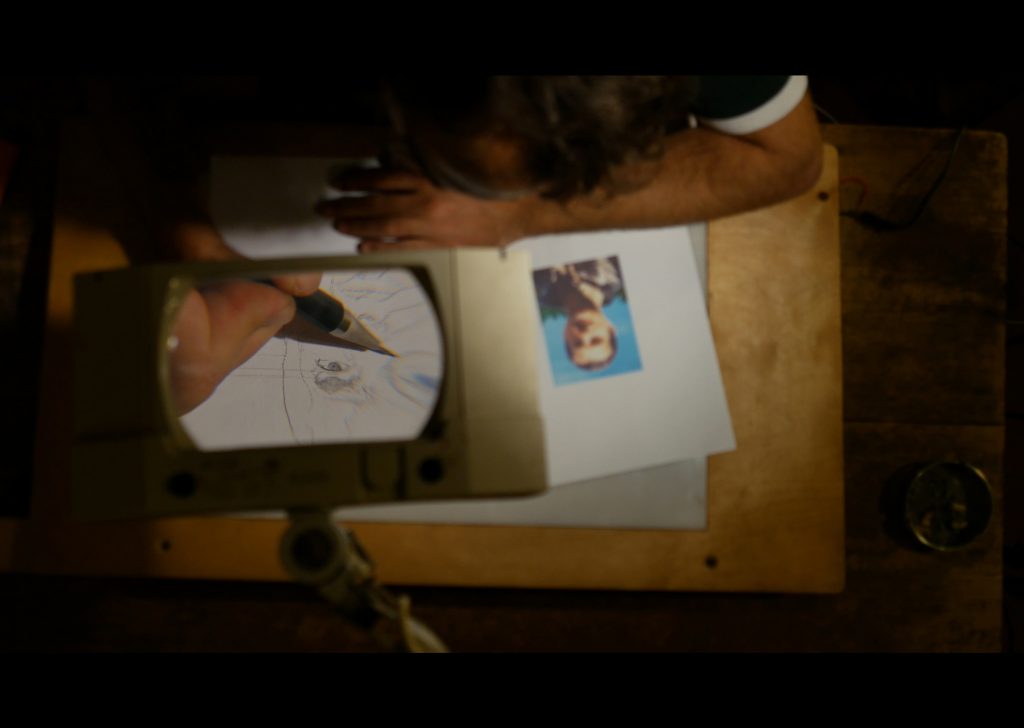

巡迴開幕:Happy Valley+佔領立法會+理大圍城 聯映

廖沛毅

始於英殖時期的街景建物,靜目注視著煙硝散去後仍勉力生活的我城居民。取自1980年代TVB港劇的喧鬧聲響,與此刻的吉光片羽衝撞又共鳴。籠中鳥禽、塗鴉標語與孤絕的公路天際,橋樑鋼索與港口船錨的幾何線條無限延伸卻也停留原地。以音畫佈署量測回憶與現實的變形,一首短促卻深情的城市奏鳴。